节能列管式换热器:工业热交换的效能革命与绿色转型

一、技术原理:湍流强化与材料革命的协同效应

节能列管式换热器通过管程与壳程的逆流设计实现高效热交换:热流体在管内流动,冷流体在壳程螺旋环绕,热量通过管壁从高温侧传递至低温侧。其核心节能技术包括:

湍流强化传热:

壳程内设置螺旋折流板,引导流体形成螺旋流动,湍流强度提升40%,传热系数突破10000 W/(m²·℃)。例如,在电力行业蒸汽冷凝场景中,该设计使冷凝效率提升18%,年节约标煤超万吨。

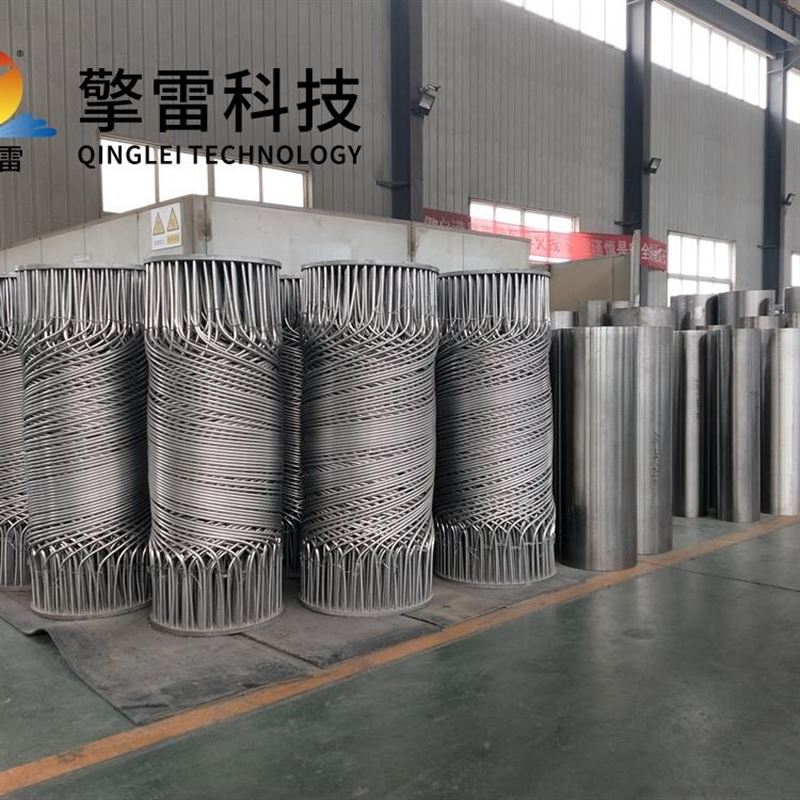

管束采用正三角形排列,单位体积内换热管数量增加20%,传热面积提升15%。某化工企业采用该设计后,蒸馏塔再沸器热效率达92%,较传统设备提升12%。

材料耐温耐压:

管束选用Incoloy 825耐腐蚀合金或碳化硅涂层管,前者在含氯离子工况下寿命达20年(是316L不锈钢的3倍),后者耐受1200℃高温,应用于垃圾焚烧炉余热回收时热效率提升25%,年减排CO₂超千吨。

石墨烯增强复合管实验室测试传热性能提升50%,碳化硅陶瓷涂层将耐温极限提升至1200℃。

二、核心节能技术解析

结构优化:

螺旋缠绕式设计:10级预热使给水温度达180℃,煤耗降低5%。某乙烯装置中,急冷油冷凝负荷提高15%,设备体积缩小30%,年回收蒸汽量达80万吨。

微通道技术:单位体积传热面积增加50%,设备体积缩小40%,传热效率再提升15%。在食品行业果汁浓缩工艺中,该设计使厂房占地面积减少35%,基建费用降低千万元级。

智能控制:

数字孪生技术:构建设备虚拟模型,通过CFD-FEM耦合算法优化流道设计,剩余寿命预测误差<8%。在石化企业中,该技术使故障预测准确率提升至85%,非计划停机减少60%。

AI算法优化:通过机器学习调整操作参数,节能潜力达15%。某钢铁厂烧结烟气余热回收系统中,年节能效益超2000吨标煤。

工况适配:

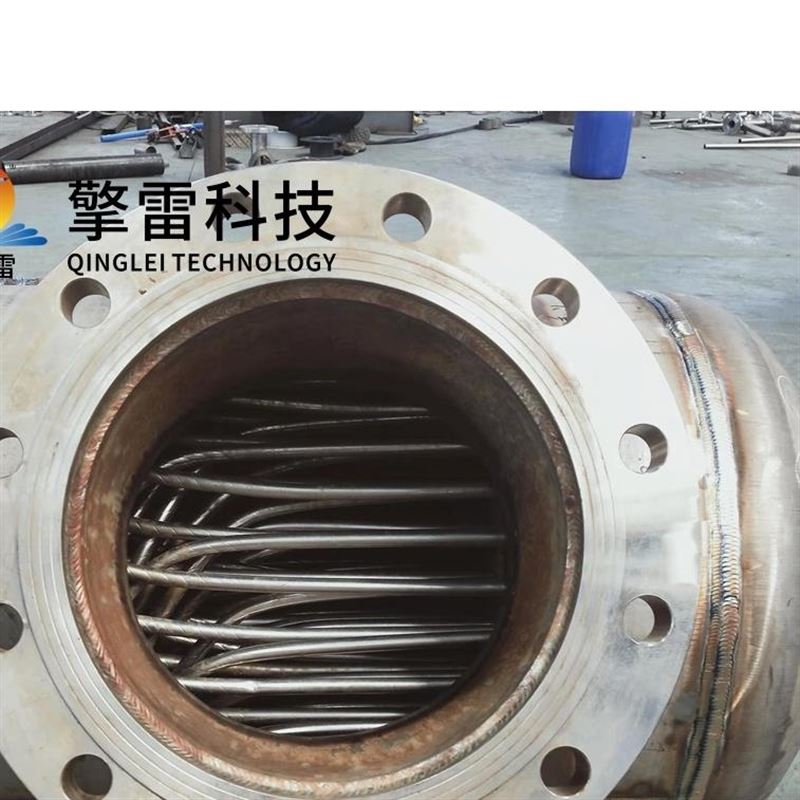

U型管设计:支持高温高压条件,承压能力达10MPa。在合成氨工业中使换热效率提升22%,年增产合成氨超万吨。

碳化硅陶瓷复合管束:在1350℃氢气环境中完成500小时耐久测试,导热性能较传统金属提升3倍,重量减轻60%。

三、经济效益与环境效益

全生命周期成本(TCO):

初始投资虽为金属设备的3-5倍,但维护成本降低60%。在某磷酸浓缩装置中,5年总成本较金属设备降低40%。

能效提升25%,年节能效益显著。例如,某锅炉烟气余热回收项目中,热效率从65%提升至85%,年节约标煤超2000吨,减排CO₂ 5200吨。

资源节约:

冷凝水回收率达90%,年节约水资源超10万吨。

碳化硅管束回收率>95%,减少固体废物排放。

减排效果:

通过低温燃烧技术,NOx排放减排30%。

密闭循环系统使VOCs排放减排50%。

四、应用场景与典型案例

化工行业:

在合成氨生产中,利用列管式换热器将高温合成气冷却,回收热量用于预热原料气,实现能源高效利用。

蒸馏塔再沸器采用节能设计后,热效率达92%,较传统设备提升12%。

电力行业:

在核电站中,碳化硅-石墨烯复合管束在650℃/12MPa参数下实现余热导出,系统热效率突破60%,年节约标准煤10万吨。

区域供暖项目中,将热电厂蒸汽转换为85℃热水,供热面积达500万平方米,系统热效率达92%。

新能源领域:

在PEM电解槽中,实现-20℃至90℃宽温域运行,氢气纯度达6N级,系统能效提升20%。

氢能储能项目中,支持可再生能源大规模存储,年处理量达10万吨。

五、未来趋势与行业展望

材料创新:

研发耐2000℃以上超高温、抗中子辐射的核级碳化硅换热器,支撑第四代核反应堆与聚变装置研发。

纳米涂层技术实现裂纹自主愈合,设备寿命延长至20年以上。

结构优化:

3D打印技术制造复杂流道,比表面积提升至500㎡/m³。

拓扑算法优化管束排列,传热效率提升10%-15%。

绿色低碳转型:

集成太阳能预热系统与余热发电模块,实现换热过程“零碳化"。

与热泵技术、ORC发电系统耦合,实现工业余热梯级利用,能源综合利用率有望突破85%。

- 上一篇:兽药废水碳化硅换热器-参数

- 下一篇:钢铁冶炼废水碳化硅换热器-参数

您的位置:

您的位置: