高压列管换热设备:工业高温高压工况的“热能枢纽"

引言

在石油化工、煤化工、电力、核能等工业领域,高温高压介质(如蒸汽、合成气、导热油等)的热交换是核心工艺环节。高压列管换热设备凭借其耐压能力强、换热效率高、结构紧凑等特点,成为此类工况下能量传递与回收的关键装备。本文将从设备原理、结构类型、材料选择、性能优化及应用案例等方面,系统解析高压列管换热设备的技术特性与工业价值。

一、工作原理:列管式换热的核心机制

高压列管换热设备属于管壳式换热器的一种,其核心原理是通过管程与壳程介质的逆流或并流换热,实现热量从高温流体向低温流体的传递。具体流程如下:

管程介质:高温高压流体(如蒸汽、反应气)从设备一端进入换热管内部,沿管长方向流动,通过管壁将热量传递给壳程介质。

壳程介质:低温低压流体(如水、空气、工艺液体)从壳体另一端进入,在换热管外表面流动,吸收管壁传递的热量后升温或汽化。

热交换过程:两种介质通过换热管的金属壁面(或特殊涂层)进行间接换热,避免直接混合,同时通过优化流道设计(如折流板、螺旋流道)强化湍流,提升换热系数。

关键参数:

设计压力:通常覆盖10-100 MPa,部分超临界工况可达30 MPa以上。

设计温度:耐温范围-200℃至800℃,可适应低温液化气体或高温熔盐工况。

换热面积:单台设备可达数千平方米,满足大规模工业热交换需求。

二、结构类型:适应不同高压工况的多样化设计

根据介质特性、压力等级及安装空间,高压列管换热设备可设计为以下类型:

1. 固定管板式换热器

结构:换热管两端固定在管板上,管板与壳体通过焊接或螺栓连接,形成刚性结构。

优势:

耐压能力强:管板与壳体一体化设计,可承受30 MPa以上高压。

结构紧凑:单位体积换热面积大,适合空间受限的工况(如海上平台、核电站)。

成本低:无膨胀节或浮头,制造与维护成本较低。

适用场景:

管程与壳程温差较小(<50℃),避免热应力导致管板开裂。

介质清洁度高,无需频繁清洗(如高压蒸汽冷凝、合成气冷却)。

案例:某煤化工企业用固定管板式换热器冷却高压合成气(压力25 MPa,温度400℃),设备运行8年无泄漏,维护成本降低40%。

2. 浮头式换热器

结构:一端管板固定,另一端管板(浮头)可自由滑动,通过膨胀节补偿热膨胀。

优势:

适应大温差工况:可承受管程与壳程温差150℃以上,避免热应力破坏。

便于清洗:浮头可拆卸,方便清理管内污垢或检修换热管。

耐压性佳:通过优化浮头密封结构,可承受20-50 MPa压力。

适用场景:

介质粘度高或含颗粒(如原油加热、渣油冷却),需定期清洗。

工艺流程需频繁切换温度(如炼油厂催化裂化装置)。

案例:某炼油厂用浮头式换热器加热高压渣油(压力15 MPa,温度350℃),通过定期拆卸浮头清洗,换热效率维持90%以上,运行周期延长至5年。

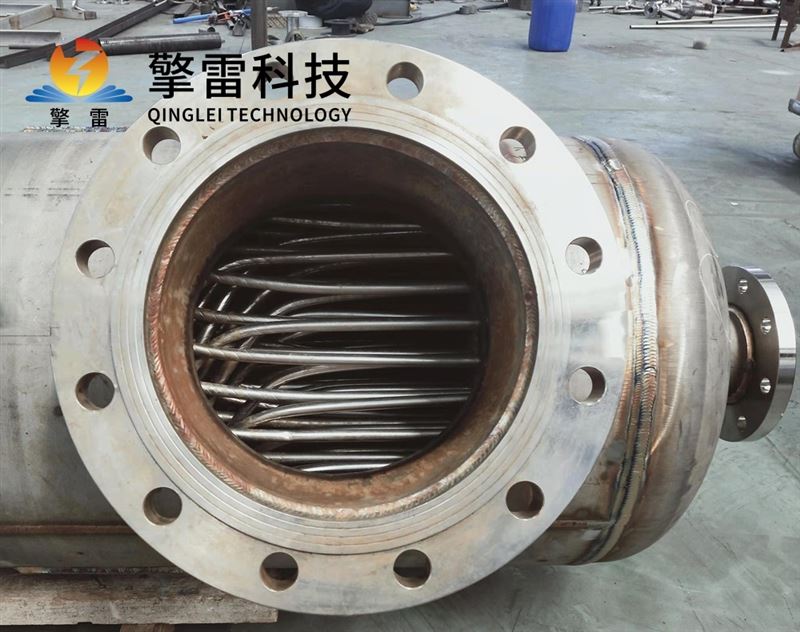

3. U型管式换热器

结构:换热管呈U型弯曲,两端固定在同一管板上,通过管程介质流动方向改变强化换热。

优势:

耐高压与热震:U型管无焊缝,消除泄漏风险,可承受50-100 MPa超高压。

结构简单:无浮头或膨胀节,制造周期短,成本低。

抗结垢:管内流速高(可达5 m/s),减少污垢沉积。

适用场景:

超高压介质(如超临界二氧化碳、氢气)的换热。

介质腐蚀性强,需减少焊缝以降低泄漏风险(如核电站一回路冷却剂换热)。

案例:某核电站用U型管式换热器冷却超临界水(压力25 MPa,温度600℃),通过单根U型管设计,设备寿命达30年,远超金属换热器平均寿命。

4. 螺旋折流板式换热器

结构:在壳程内设置螺旋状折流板,引导介质呈螺旋流动,强化湍流。

优势:

换热效率高:螺旋流道使壳程传热系数提升30%-50%,减少换热面积需求。

压降低:相比传统弓形折流板,螺旋结构减少流体阻力,降低泵送能耗。

耐高压:通过优化折流板与壳体连接方式,可承受20-40 MPa压力。

适用场景:

粘性介质(如高分子聚合物、沥青)的换热。

需紧凑设计的工况(如船舶动力系统、移动式能源站)。

案例:某化工企业用螺旋折流板式换热器加热高压聚乙烯原料(压力20 MPa,温度250℃),换热效率提升40%,设备体积缩小30%。

三、材料选择:耐高压与抗腐蚀的平衡

高压列管换热设备的材料需同时满足高强度、耐腐蚀、抗疲劳等要求,常见材料包括:

金属材料

高强度合金钢:如SA-302 Gr.C、SA-516 Gr.70,用于制造壳体与管板,抗拉强度达500-700 MPa,可承受30 MPa以上压力。

耐腐蚀合金:如哈氏合金(C-276、B-2)、钛合金(TA2、TC4),用于处理含氯、硫等腐蚀性介质,耐蚀性是普通不锈钢的10倍以上。

双相不锈钢:如2205、2507,兼具奥氏体与铁素体结构,抗应力腐蚀开裂能力强,适用于海水淡化、化工反应等工况。

非金属材料

石墨:用于制造换热管或浸渍件,耐酸碱腐蚀(如氢氟酸、浓硫酸),但耐压性较低(通常<10 MPa),需与金属结构复合使用。

陶瓷:如碳化硅(SiC)、氧化铝(Al₂O₃),耐高温(>1000℃)与耐腐蚀性优异,但脆性大,需通过金属包覆或3D打印技术增强机械强度。

玻璃:用于小型高压设备(如实验室反应器),透光性好但易碎,适用压力通常<5 MPa。

复合材料

金属-陶瓷复合管:在金属管内壁喷涂碳化硅或氧化铝涂层,兼顾耐压性与耐腐蚀性,适用于高温腐蚀性介质(如熔盐、烟气)。

金属-聚合物复合结构:在金属壳体内衬聚四氟乙烯(PTFE)或聚乙烯(PE),耐化学腐蚀且成本低,但耐温性受限(通常<150℃)。

四、性能优化:提升换热效率与可靠性的关键技术

强化传热技术

管内强化:采用螺纹管、波纹管或内插扭带,增加流体湍流度,传热系数提升20%-50%。

壳程强化:通过螺旋折流板、杆式支撑或网状结构,减少壳程死区,降低污垢热阻。

纳米流体应用:在介质中添加纳米颗粒(如Al₂O₃、CuO),提升导热系数,但需解决颗粒沉积与磨损问题。

抗疲劳设计

优化结构应力:通过有限元分析(FEA)模拟热应力与机械应力分布,避免应力集中(如管板与壳体连接处)。

疲劳寿命评估:依据ASME VIII-2标准,计算设备在启停、压力波动等工况下的疲劳循环次数,确保设计寿命>20年。

动态密封技术:采用金属波纹管密封或液压膨胀密封,补偿热膨胀与振动,降低泄漏风险。

智能监测与维护

在线监测系统:集成温度、压力、振动传感器与数据分析算法,实时监测设备运行状态,预警泄漏或结垢风险。

清洗机器人:针对高压设备内部难以触及区域,开发磁吸附或水射流清洗机器人,实现自动化维护。

数字孪生技术:构建设备虚拟模型,模拟不同工况下的性能衰减,优化维护周期与更换策略。

五、应用场景:多领域高压工况的核心设备

石油化工

加氢裂化装置:用高压列管换热器冷却反应气(压力15-20 MPa,温度400-500℃),避免催化剂结焦。

天然气液化:在LNG工厂中,换热器将高压天然气(压力25 MPa)冷却至-162℃,实现液化储存与运输。

电力行业

超临界机组:锅炉给水加热器承受25-30 MPa压力,通过列管换热提升热效率至45%以上。

核电站:一回路冷却剂换热器(压力15 MPa,温度330℃)需耐辐射与耐腐蚀,确保反应堆安全运行。

新能源领域

氢能生产:在电解水制氢中,高压列管换热器冷却高温氢气(压力5-10 MPa,温度80-100℃),提升产氢效率。

地热发电:利用高压地热流体(压力10-20 MPa,温度150-200℃)驱动汽轮机,换热器实现热能向机械能的转换。

航空航天

火箭推进剂冷却:在液氧/液氢发动机中,换热器冷却高温燃气(压力50-100 MPa),防止推进剂汽化。

高超音速飞行器:通过列管换热器冷却高温空气(压力1-5 MPa,温度2000-3000℃),保护飞行器表面材料。

六、结论

高压列管换热设备作为工业高温高压工况的“热能枢纽",通过多样化结构设计、高性能材料选择与智能化技术集成,实现了安全、高效、可靠的热交换。随着能源转型与制造的发展,其应用场景将向超临界流体、氢能、核能等领域拓展,同时通过纳米强化传热、数字孪生维护等技术创新,进一步提升设备性能与经济性,为工业绿色化与智能化提供关键支撑。

- 上一篇:工业管式换热器-参数

- 下一篇:耐腐蚀碳化硅热交换器-参数

您的位置:

您的位置: