蒸汽列管换热设备:工业热能转换的核心引擎

引言

蒸汽列管换热设备作为工业领域实现蒸汽与介质高效热交换的核心装备,凭借其经典的结构设计、广泛的适应性及换热性能,在电力、化工、食品、冶金等关键行业中发挥着不可替代的作用。本文从设备原理、结构特性、性能优势、应用场景及发展趋势等维度展开分析,揭示其推动工业绿色转型的技术价值。

一、设备原理:汽水相变的热力学平衡

蒸汽列管换热设备基于汽水相变的热力学平衡原理运行,核心过程分为三个阶段:

蒸汽冷凝:高温蒸汽进入壳程或管程,在换热管表面释放潜热,逐渐冷凝为液态。冷凝液在重力或离心力作用下沿管壁流动,形成液膜。例如,在电厂锅炉系统中,设备可将540℃高压蒸汽冷凝为水,同时将给水加热至280℃,热效率达90%以上。

水加热:低温水在另一侧(管程或壳程)逆向流动,吸收蒸汽冷凝释放的热量,温度升高至设定值。通过逆流设计,冷热流体进出方向相反,平均传热温差显著提升,换热效率提高。

热补偿机制:通过管板与壳体的弹性连接或U型管设计,消除热胀冷缩引起的热应力,确保设备长期稳定运行。例如,在火箭发动机测试中,设备可承受1500℃高温氢气冲击,性能稳定无衰减。

二、结构特性:模块化设计与材料科学的融合

1. 经典结构组成

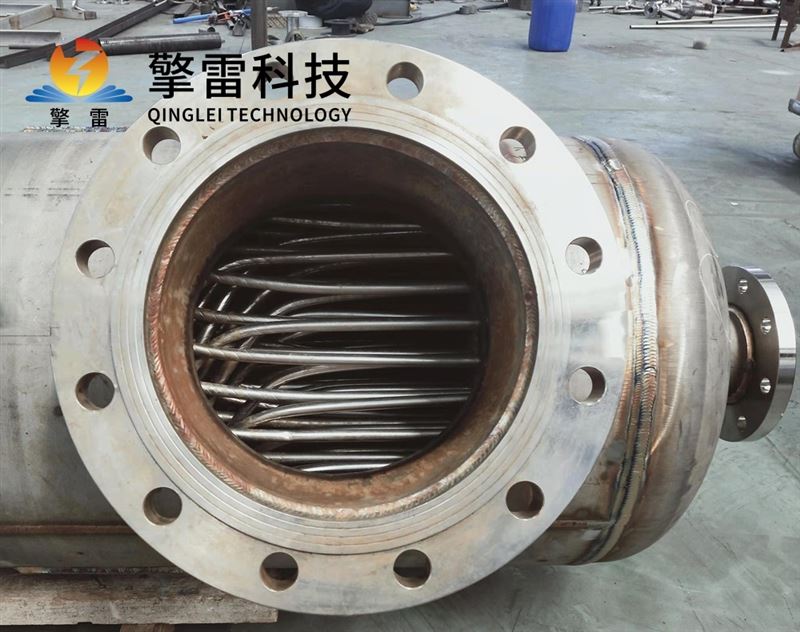

设备由壳体、管束、管板、折流板及封头等部件构成:

壳体:采用高强度、耐腐蚀的金属材料(如碳钢、不锈钢),为换热过程提供稳定环境,并承受一定压力。

管束:由多根换热管平行排列而成,是热量传递的核心部件。换热管一般采用导热性能良好的金属材质(如铜、铝或不锈钢),部分设备采用石墨烯涂层管,导热性能提升15%-20%,抗结垢性能增强50%。

管板:用于支撑和固定换热管,确保管束在壳体内的稳定性。管板与壳体之间通过焊接或胀接等方式连接,形成良好的密封结构,防止介质泄漏。

折流板:设置在壳程内,引导流体多次改变方向,增加湍流程度,从而提高传热效率。例如,螺旋流场设计使总传热系数提升2-3倍,单位体积换热能力达传统设备的3倍以上。

封头:位于壳体两端,采用可拆卸设计,便于设备的安装、维护和检修,方便对换热管进行清洗和更换。

2. 材料创新突破

高温材料:碳化硅复合管束耐温达800℃,在急冷急热工况下无热应力开裂;陶瓷基复合材料耐温达2000℃,抗热震性能提升3倍,适用于超高温工况。

耐腐蚀材料:钛合金设备在海水淡化领域连续运行无腐蚀,寿命是316L不锈钢的2倍;双相不锈钢在特定环境中具有优异的耐点蚀性能,寿命显著延长。

轻量化材料:碳纤维缠绕技术使设备耐压能力提升至15MPa,满足高压蒸汽或导热油工况。

3. 结构优化方向

微通道设计:通道尺寸缩小至0.5mm,换热系数突破20000W/(m²·℃),较传统设备提升5倍。

3D打印技术:制造复杂流道结构,比表面积提升至500㎡/m³,换热效率翻倍。

仿生换热表面:模仿鲨鱼皮结构,减少流体阻力,压降降低20%。

三、性能优势:多维技术突破重塑能效标准

1. 高效换热能力

总传热系数提升:通过优化管束设计和折流板布局,增强流体湍流程度。例如,在盐酸生产中,螺纹管列管式蒸汽换热装置实现盐酸的高效冷凝,年节约冷却水用量达30万吨。

冷凝效率优化:采用螺纹管技术可使冷凝效率提升,能耗降低。在电力行业中,设备使机组热耗率下降,年增发电量显著。

温升控制精准:在相同换热面积下,蒸汽冷凝效率达98%,水加热温升可达80℃,满足高精度工艺需求。

2. 结构紧凑与可靠性

占地面积减少:相同换热能力下,设备占地面积减少40%-60%,尤其适用于空间受限场景。垂直安装设计使设备高度降低30%,便于与现有工艺管道对接。

耐压耐温范围广:设备可承受温度跨度大,压力范围覆盖真空至高压。在石油炼化中,设备成功处理高温合成气,年处理量突破,系统热效率提升。

长期稳定运行:采用耐腐蚀材料制成的换热管和壳体,能够在恶劣的工业环境中长期稳定运行,同时能够承受高温高压蒸汽的冲击,确保设备的安全性和可靠性。

3. 维护便捷性与智能化

模块化设计:模块化管束系统与可拆式结构结合,设备体积缩减,安装空间节省。单管束更换技术减少停机时间,设备利用率提升。

智能控制升级:内置物联网传感器,实现远程监控与预测性维护,故障预警准确率>95%。结合AI算法,可实时优化流体分配,能效比提升12%;故障诊断准确率≥95%,维护响应时间缩短70%。

抗结垢性能提升:表面涂覆石墨烯涂层,抗结垢性能提升50%,清洗周期延长至传统设备的3倍。

四、应用场景:跨行业的热能转换枢纽

1. 电力行业

锅炉给水加热:在火电厂中,将高压蒸汽冷凝释放的热量用于加热锅炉给水,提升热效率。例如,某电厂锅炉系统采用列管式蒸汽换热器,热效率达90%以上,显著提升锅炉整体能效。

汽轮机排汽冷凝:将汽轮机排汽冷凝为水,回收工质,维持真空度。在核电站中,列管式换热器用于冷却核反应堆产生的热量,保障核设施的安全稳定运行。

2. 化工与冶金

反应控温:在炼油、化工过程中,设备用于反应物料加热、反应产物冷却及蒸汽冷凝,保障生产稳定性与安全性。例如,在PTA装置氧化反应器冷却系统中,设备使反应温度波动降低,产品优等品率提升。

余热回收:在高温熔炼与冷却过程中,实现热量回收与工艺优化。例如,在合成氨装置中,回收反应余热,预热原料气,系统能效提升15%。

3. 区域供热与制冷

集中供暖:作为城市热网核心,单台设备可承担5万平方米供暖负荷。在集中供暖系统中,将蒸汽热能转换为热水,输送至用户端。

工业制冷:作为吸收式制冷机的发生器,提供冷量。例如,在LNG接收站中,设备高度降低至传统设备的60%,节省土地成本超千万元。

4. 食品加工与制药

食品杀菌与浓缩:在牛奶巴氏杀菌中,符合HACCP标准,保障产品质量。例如,某啤酒厂采用管壳式换热器实现麦芽汁快速冷却,杀菌效率提升25%。

药品生产控温:在抗生素生产中,精确控温,满足GMP要求。例如,在单克隆抗体生产中,设备实现培养基的精准控温,产品纯度达标。

5. 新能源与环保

氢能储能:在氢能源储能中,用于气体的压缩与液化,系统能效比提升。钛合金换热器耐氢脆测试,保障氢气纯化安全。

地热利用:处理高温地热流体,设备耐温达350℃,寿命超20年。

烟气脱硫:回收余热助力碳减排,合成氨装置系统能效提升15%。

五、发展趋势:绿色化与智能化融合

1. 材料革命

超高温材料:陶瓷基复合材料耐温达2000℃,适用于氢能源领域。

自修复材料:形状记忆合金利用相变特性实现热应力自修复,设备寿命延长。

绿色材料:设备采用生物基复合材料,回收率≥95%,碳排放降低60%。

2. 结构创新

定制化流道:3D打印技术制造复杂流道结构,比表面积提升至500㎡/m³。

可重构模块:通过快速连接装置实现流道重组,适应多工况切换。

微通道革命:通道尺寸缩小至0.5mm,换热系数突破20000W/(m²·℃)。

3. 智能升级

数字孪生系统:构建设备三维模型,实时映射运行状态,预测剩余寿命,优化清洗周期。

AI自适应调节:监测16个关键点温差,自动优化流体分配,综合能效提升12%-15%。

物联网监控:内置传感器实时采集温度、压力、流量数据,故障预警准确率>95%。

4. 绿色低碳

设计:废水、废气处理成本趋近于零,助力碳中和目标。

余热深度回收:构建余热回收系统,热效率提升25%,年节约标煤1200吨。

全生命周期管理:钛材设备退役后,通过酸洗-再生工艺,材料回收率达90%,降低全生命周期成本。

结论

蒸汽列管换热设备以汽水相变的热力学平衡为核心,通过材料创新、结构优化与智能控制,重新定义了工业热能转换的技术标准。从电厂锅炉到新能源开发,从化工生产到食品加工,其性能优势正推动工业流程向绿色、高效转型。未来,随着材料科学与数字技术的深度融合,列管换热设备将持续突破性能边界,为全球工业低碳化进程注入新动能。

- 上一篇:制药反应列管换热器-参数

- 下一篇:染料废水列管式换热器-参数

您的位置:

您的位置: