磷酸换热器:强腐蚀工况下的高效换热解决方案

一、核心挑战:磷酸介质的强腐蚀性与工艺复杂性

磷酸(尤其是热浓磷酸)具有强腐蚀性,含氟离子、氯离子及固体颗粒(如石膏),对换热器材料提出严苛要求:

化学腐蚀:浓磷酸(>85%)在高温下对碳钢腐蚀速率达1-2mm/a,不锈钢(如304)在120℃时腐蚀速率约0.1mm/a;氟化物(HF)与氯离子(Cl⁻>50ppm)会破坏金属钝化膜,引发点蚀。

工艺条件:需覆盖-10℃(尾气冷却)至250℃(反应热回收)的宽温区,同时耐受高压(管程压力可达40MPa)。

抗结垢性:磷酸钙、硫酸钙等结晶物易在换热面沉积,降低传热效率。

二、技术突破:材料、结构与智能化协同创新

材料创新:耐蚀与耐温的双重突破

哈氏合金C-276/C-22:耐强酸、高温,适用于含氟磷酸(HF>0.5%)工况,腐蚀速率<0.001mm/年。

钛合金(TA2):耐氯离子腐蚀,适用于高氯磷酸(Cl⁻>100ppm),设计寿命达350℃。

双相钢(2205/2507):耐含固体颗粒磷酸,抗点蚀性能是316L的3倍。

涂层技术:碳化硅涂层提升耐磨损性能5倍,纳米自修复涂层通过粒子迁移填补微观裂纹,延长设备寿命至12年。

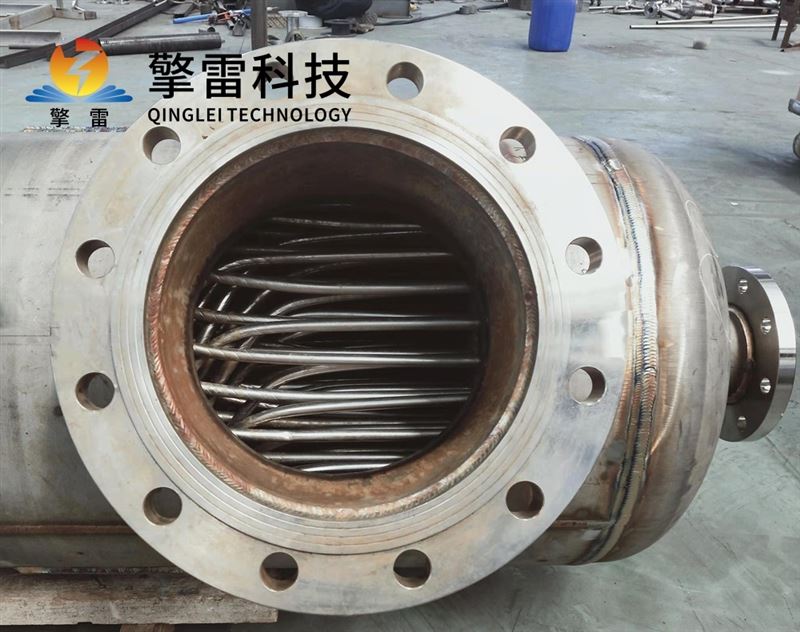

结构优化:螺旋缠绕与流场调控

螺旋缠绕结构:换热管以15°-30°螺旋角缠绕,湍流强度提升40%,传热系数达8000-12000 W/(m²·℃),较传统设备提高5-15倍。例如,某煤化工项目通过优化螺旋角至25°,使合成气冷却效率提升28%,压降控制在设计值15%以内。

防结垢设计:

表面处理:电化学抛光降低表面粗糙度Ra<0.2μm,减少颗粒附着。

流场优化:CFD模拟确定最佳流速(磷酸:1.0-2.5m/s),入口设置导流板消除偏流。

紧凑设计:单位体积传热面积是传统设备的3-5倍,体积仅为传统管壳式换热器的1/10,重量减轻40%。某石化企业改造项目中,采用磷酸螺旋管换热器后,设备占地面积大幅缩小,基建成本降低70%。

智能化控制:数字孪生与AI算法

实时监测:部署电化学探头(如ER探头)监测腐蚀速率,通过温差法(ΔT=T₁-T₂)判断结垢程度,当ΔT增加20%时触发清洗程序。

数字孪生:构建设备三维模型,集成温度场、流场数据,实现剩余寿命预测。某项目通过该技术将设备故障率降低85%,维护周期延长至24个月。

AI优化:采用机器学习算法动态调整流速与温度,某储能系统通过AI优化,年能耗降低15%。

三、应用场景:覆盖磷化工全产业链

磷酸生产

热法磷酸:在高温(≥150℃)下回收反应热,提高能源利用效率。螺旋缠绕结构使热能利用率显著提高,高温酸性气体腐蚀下的设备更换频率减少60%。

湿法磷酸净化:通过换热器调节磷酸温度,优化净化工艺条件,减少杂质含量。

磷肥生产

磷酸二铵(DAP):在中和反应中控制反应温度,确保产品质量稳定。

磷酸三钠(TSP):通过换热器实现结晶过程的温度控制,提高晶体纯度。

新能源领域

磷酸铁锂电池材料生产:在磷酸铁合成中,设备实现温度波动<0.2℃,产品粒径分布系数(CVD)降低至1.1,保障产品质量稳定性。

电解液冷却:某储能系统采用Φ19×2mm钛合金管,在pH 8-10的电解液中连续运行3年无泄漏,寿命较碳钢提升5倍。

环保领域

碳捕集与封存:在燃煤电厂的脱硫脱硝系统中,换热器用于烟气冷却或加热,优化反应条件,碳捕集率高达98%。

四、未来趋势:超耐蚀、自适应与全生命周期智能化

复合材料应用:研发石墨烯增强复合材料,导热系数突破300 W/(m·K),耐温提升至1500℃,适应超临界CO₂发电等工况。

3D打印制造:通过选择性激光烧结(SLS)工艺制造复杂流道结构,比表面积达5000m²/m³,换热效率提升3倍。

绿色制造:采用无铬钝化工艺,减少重金属污染。

模块化设计:推进换热器的标准化、模块化生产,降低制造成本。

- 上一篇:制药反应加热设备-参数

- 下一篇:乙二醇缠绕螺旋管冷凝器-参数

您的位置:

您的位置: