制药回收溶剂列管换热器:技术革新与行业应用深度解析

一、核心材质选择:耐蚀性与经济性的平衡

制药溶剂回收过程中,介质常含有机酸、醇类、卤代烃等腐蚀性成分,且需满足GMP对设备清洁度的严格要求。材质选择直接影响设备寿命与溶剂纯度:

316L不锈钢:含钼量(2.0%-3.0%)显著提升抗点蚀能力,适用于含氯离子(Cl⁻)环境。例如,某药企在乙醇回收系统中采用316L换热管,内表面电化抛光至Ra<0.25μm,连续运行3年未腐蚀泄漏,溶剂纯度保持99.9%以上。

钛合金:针对强腐蚀性介质(如浓盐酸、溴化物),其耐蚀性优于不锈钢。某抗生素生产企业采用钛合金列管换热器处理含溴化物废液,在150℃、2.0MPa工况下设备寿命延长至10年,较不锈钢设备提升3倍。

碳钢+涂层:对于非强腐蚀性溶剂(如正己烷、丙酮),碳钢基材通过喷涂环氧树脂或渗铝处理可降低成本。某原料药工厂采用渗铝碳钢换热器回收正己烷,在200℃环境下腐蚀速率仅0.03mm/a,维护周期延长至2年。

二、结构参数优化:传热效率与压降的博弈

列管换热器的核心结构参数直接影响溶剂回收效率与能耗,需根据工艺需求优化设计:

管径与长度:小管径(Φ19-Φ25mm)可增加换热面积,但需平衡压降。例如,某溶剂回收系统采用Φ19×1.5mm换热管,单台设备换热面积达50㎡,同时通过CFD模拟优化管程流速至1.8m/s,压降控制在0.15MPa以内。

排列方式:正三角形排列较正方形排列传热效率提升15%,管间距通常为1.5-2倍管径。某企业采用错列螺旋扭带强化湍流,使总传热系数从800W/(m²·K)提升至1200W/(m²·K)。

折流板设计:弓形折流板切口高度为壳体直径的25%-30%,可减少流体短路。某项目通过优化折流板间距(0.5m),使壳程流速从0.3m/s提升至0.8m/s,传热效率提高22%。

多壳程设计:针对复杂能量回收需求,可采用分程隔板将壳程分为2-4个独立流道。某炼化一体化项目通过三壳程换热器整合氢气预热与石脑油冷却,总传热系数提升35%,设备数量减少60%。

三、性能指标:高效传热与低维护成本的核心诉求

制药溶剂回收对换热器的性能要求包括:

总传热系数:通过流体力学优化设计,可达3000-6000W/(m²·K)。某溶剂回收系统采用涡流热膜技术,使传热系数突破10000W/(m²·K),蒸汽消耗量降低40%。

潜热利用率:在蒸汽冷凝工况下,潜热利用率需≥90%。某企业通过优化蒸汽入口角度(20°),减少死区,使潜热利用率从85%提升至92%。

腐蚀速率:在200℃、1.6MPa环境下,316L不锈钢腐蚀速率应≤0.02mm/a。某药企通过在线红外热成像监测,实现预防性维护周期延长至3年。

密封性:双管板结构可避免管程与壳程介质混合风险,适用于毒性或贵重溶剂。某溶剂回收项目采用双管板设计,使乙醇回收率达99.8%,单批次减少损耗超500L。

四、选型要点:适配不同工况的定制化方案

根据溶剂特性、温度压力及清洁需求,列管换热器可分为以下类型:

固定管板式:结构简单、成本低,适用于温差小(≤50℃)、介质清洁的场合。某原料药工厂采用固定管板式换热器回收丙酮,在80℃、0.3MPa工况下,设备投资回收期仅8个月。

浮头式:管束可抽出清洗,适用于温差大(>70℃)、需频繁维护的工况。某抗生素生产企业采用浮头式换热器处理含菌体残渣的废液,通过在线检漏系统实现GMP合规,年减少停机损失超200万元。

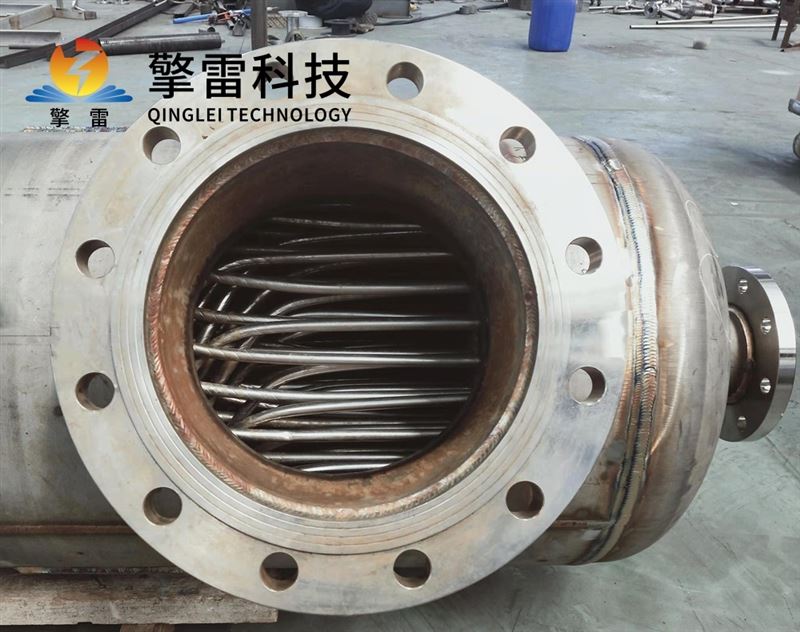

U型管式:耐高温高压,适用于管程清洁的高温工况。某维生素C生产线采用U型管式换热器回收异丙醇,在250℃、3.0MPa环境下稳定运行5年,效率衰减率低于5%。

五、典型应用案例:从低效到高效的跨越

某大型药企在抗生素生产中需回收发酵液中的正丁醇(沸点117.7℃),原系统采用固定管板式换热器存在以下问题:

传热效率低:总传热系数仅650W/(m²·K),蒸汽消耗量高达2.8t/h;

腐蚀泄漏频发:304不锈钢换热管在含氯离子环境中,平均每6个月需更换一次;

清洗困难:管程结垢导致压降上升至0.3MPa,影响系统稳定性。

优化方案:

材质升级:换热管改用316L不锈钢,内表面电化抛光至Ra<0.2μm;

结构优化:采用浮头式设计,管程设置为4管程,壳程安装弓形折流板;

流场强化:在管程内插入螺旋扭带,使湍流强度提升3倍。

实施效果:

总传热系数提升至1500W/(m²·K),蒸汽消耗量降低至1.2t/h;

溶剂回收率从92%提升至98.5%,单批次减少正丁醇损耗1.2吨。

六、未来趋势:智能化与新材料驱动技术升级

智能化控制:集成物联网传感器与AI算法,实时监测板片温度梯度与流体流速,故障预警准确率达98%,维护效率提升50%。例如,数字孪生技术可制定预测性维护计划,关键设备故障率下降85%。

新材料应用:

石墨烯增强复合管:实验室测试传热性能提升50%,耐温极限突破1000℃;

碳化硅陶瓷涂层:将耐温极限提升至1200℃,适用于超临界CO₂发电系统。

多能耦合系统:开发热-电-气多联供系统,能源综合利用率突破85%,推动工业园区低碳化转型。例如,某化工园区通过余热回收与光伏发电耦合,年减少CO₂排放12万吨。

- 上一篇:无压烧结碳化硅换热器-参数

- 下一篇:全焊板换热器-参数

您的位置:

您的位置: