列管式换热器:高效传热与耐腐蚀的工业解决方案

一、核心结构与工作原理

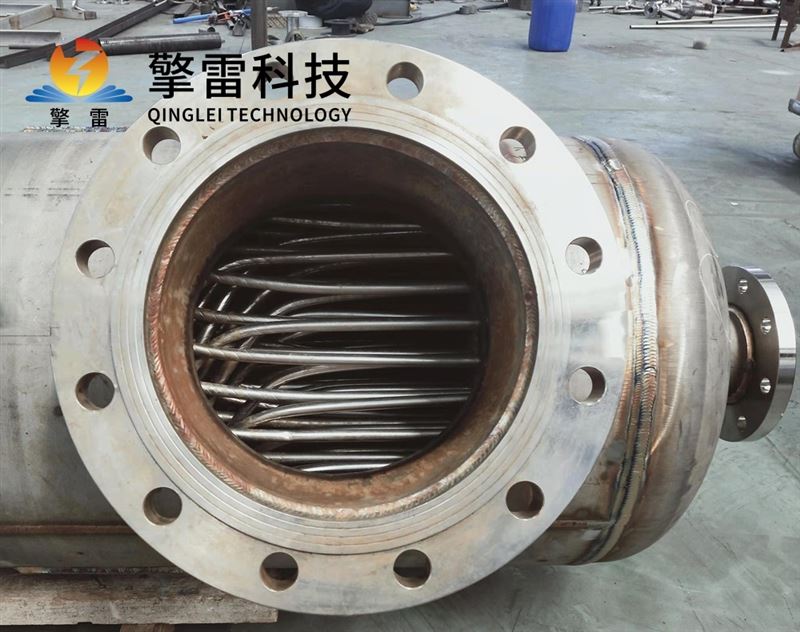

列管式换热器属于典型的间壁式换热器,其核心结构由壳体、碳化硅或不锈钢管束、管板、封头及折流挡板组成。其工作原理基于汽水相变与高效传热的耦合机制:

蒸汽侧:高温蒸汽(如540℃)进入壳程,横向冲刷管束表面,释放潜热(2257 kJ/kg)后冷凝为液态水。

水侧:低温水在管程纵向流动,吸收蒸汽冷凝释放的热量,温度升高至设定值(如280℃),热效率可达90%以上。

强化传热:内置螺旋导流板或折流板引导流体呈螺旋流动,增强湍流效应,提升对流传热系数。例如,某供暖设备实测传热系数达2500 W/(m²·K),螺旋流场设计使总传热系数提升2-3倍,单位体积换热能力达传统设备的3倍以上。

二、材料选择:耐腐蚀与高效传热的平衡

溶液在特定温度和浓度下呈现弱酸性,对换热器材质提出严苛要求:

碳化硅材质:

优势:导热系数远高于不锈钢(120-200 W/(m·K) vs. 15-25 W/(m·K)),耐腐蚀性,年腐蚀速率低于0.005mm,寿命长达30-40年。

应用场景:适用于高浓溶液或高温工况(如1600℃以上),如结晶过程,可承受溶液腐蚀并高效完成热量交换。

不锈钢材质(304/316L):

优势:成本较低,耐一般浓度溶液腐蚀,适用于中低温工况(<300℃)。

局限:在含氯离子或高温环境下易发生点蚀,需定期维护。

钛合金材质:

优势:耐氯离子、硫化物腐蚀,寿命超15年,适用于制药级生产。

成本:初始投资是碳化硅的1.2倍,但全生命周期成本更低。

三、性能优化技术

螺旋流场设计:

通过内置螺旋导流板,使流体形成强制湍流,边界层厚度减少50%,污垢沉积率降低70%,清洗周期延长至12-18个月。

案例:某生产企业采用螺旋流场设计后,换热效率提升40%,蒸汽消耗降低25%。

模块化设计:

设备由多个换热模块串联/并联组成,单台设备换热面积可达5000㎡,模块间采用法兰连接,安装周期缩短50%,维护成本降低30%。

优势:可根据生产需求灵活扩展,适应不同规模生产线。

智能监控系统:

集成物联网传感器与AI算法,实时监测温度、压力、流量参数,故障诊断准确率≥95%,维护响应时间缩短70%。

案例:某化工企业通过智能监控系统提前48小时预警泄漏,避免非计划停机损失200万元。

四、工业应用场景

结晶过程:

在的结晶过程中,需通过换热器将溶液冷却至过饱和状态。碳化硅列管式换热器可承受溶液腐蚀,并高效完成热量交换,保证结晶质量。

数据:某企业采用碳化硅换热器后,结晶周期缩短至8小时,设备利用率提升25%。

制药级生产:

制药行业对设备清洁卫生和化学稳定性要求。钛合金列管式换热器可确保在换热过程中不受污染,符合GMP标准。

案例:某药企使用钛合金换热器后,产品纯度提升至99.9%,合格率提高至99.5%。

食品级生产:

食品添加剂需严格控制生产环境卫生条件。碳化硅换热器易于清洗和消毒,可防止交叉污染,满足食品行业高标准要求。

数据:某食品企业采用碳化硅换热器后,产品微生物指标优于国家标准,客户投诉率降低80%。

五、技术挑战与解决方案

热应力问题:

挑战:碳化硅与金属管板热膨胀系数不同,温度变化时易产生热应力,导致设备损坏。

解决方案:采用柔性连接方式(如膨胀节或弹性密封件),优化设备结构设计,合理布置换热管,减少温度梯度。

密封可靠性:

挑战:板式和螺旋板式换热器密封不严会导致溶液泄漏,造成资源浪费和环境污染。

解决方案:选用高质量密封垫片材料(如氟橡胶、硅橡胶),采用双密封、自紧密封等先进技术。

成本控制:

挑战:碳化硅材料制备成本较高,限制其大规模应用。

解决方案:优化制备工艺,提高材料利用率;加强规模化生产,降低单位产品制造成本;开展再制造技术研究,延长设备使用寿命。

六、未来发展趋势

高效节能技术:

采用纳米流体冷却介质(传热系数提升2-3倍)与数字孪生技术(温度波动降低60%),推动换热效率向极限突破。

绿色制造:

选用生物基复合材料,回收率≥95%,碳排放降低60%,符合碳中和目标。

智能化与自动化:

集成5G+工业互联网技术,实现远程监控与自主优化,降低人工干预需求。

定制化设计:

根据生产工况(如浓度、温度、压力)定制换热器结构,提升设备适应性。

- 上一篇:反应器冷却夹套换热器-简介

- 下一篇:螺旋缠绕管壳式冷凝器-简介

您的位置:

您的位置: