多程列管式换热设备:工业热交换的效能革新与跨领域应用

一、技术原理:多流程设计驱动的高效传热

多程列管式换热设备通过垂直于管束的分程隔板,将管程分割为2、4、6个独立流道,强制流体多次穿越管束。例如,四管程设计使流体流速提升2倍,湍流强度增加40%,总传热系数较单管程设备提升30%。其核心原理包括:

逆流换热强化:管程流体与壳程流体形成多次逆流换热,平均传热温差显著高于单管程设备。在石化装置中,热流体(入口温度250℃)沿四管程逐步降温,冷流体(入口温度30℃)沿壳程逐步升温,平均传热温差达60℃,热回收效率提升20%。

流速均匀分布:分程设计使管程流速偏差控制在±5%以内,避免局部流速过高或过低导致的传热恶化。实验数据显示,四管程设备的压降降低20%,传热系数提升15%。

对流与传导协同:流体在管内和管外分别形成多个流程,通过多次折返增加流动路径。例如,四管程设计使流体在管内完成四次往返,换热面积增加40%;热量通过管壁从高温流体传递至低温流体,管壁材料热导率(如碳化硅达120W/(m·K))直接影响传热效率。

二、结构创新:紧凑设计与可靠性的结合

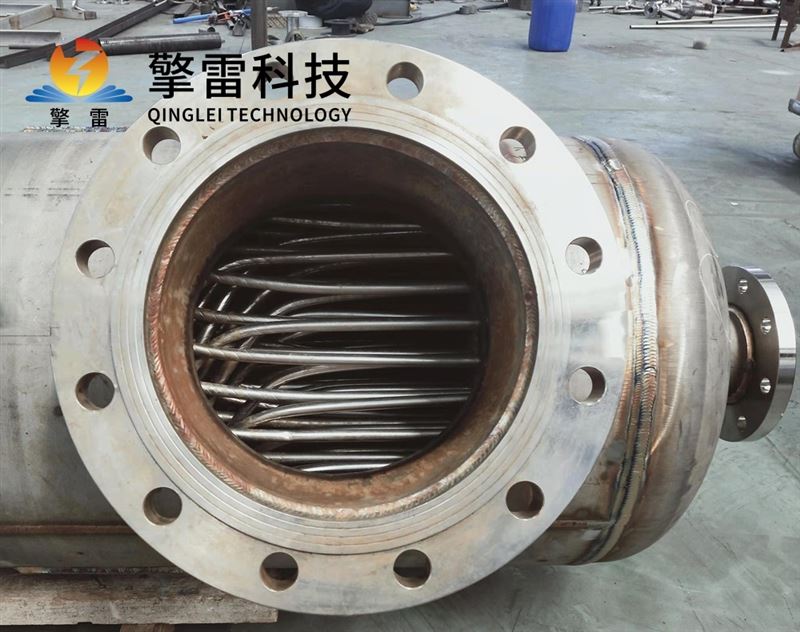

多程列管式换热设备的结构设计兼顾高效传热与运行可靠性,核心部件包括:

管束与分程隔板:管束由数百根φ12—57mm的换热管组成,采用正三角形或正方形排列,管束紧凑性提升30%。分程隔板将管程分割为多个独立流道,确保各程管子数目大致相等,隔板形式简单,密封长度短,便于制造、维修和操作。

壳程优化与折流板:内置弓形折流板或螺旋导流板,强制壳程流体呈S型或螺旋流动,湍流强度提升50%,传热系数达6000—8000W/(㎡·℃)。例如,采用螺旋形折流板替代传统弓形挡板,使壳程流体呈螺旋流动,减少死区,CFD模拟显示螺旋流场使壳程压降降低30%,同时传热效率提升20%。

密封与补偿设计:采用双密封结构,泄漏率低于0.1%;膨胀节补偿温差应力,适应-50℃至400℃宽温域工况,确保设备在温度变化下的稳定性。

异形管与微通道技术:螺旋槽纹管、内螺纹管等异形管的应用使传热系数提升40%,压降仅增加20%;微通道技术(通道直径0.8-1.5mm)将比表面积提升至400㎡/m³,传热系数达8000-12000W/(㎡·℃),较传统设备提升3-5倍。

三、性能优势:高效、紧凑、适应性强

多程列管式换热设备在多个维度展现出性能:

高效传热:传热效率可达80%-95%,总传热系数比单程列管式换热器高20%-50%。例如,在炼化企业中,四管程设备使原油预热效率提升25%,年节约燃料超万吨。

结构紧凑:在相同换热量下,设备体积较传统设备缩小40%以上,占地面积减少60%,降低生产成本和安装难度。例如,某电站锅炉给水加热系统采用双壳程设计,回热效率提高8%,机组发电效率提升0.7%,而设备占地面积仅增加15%。

适应性强:可处理液体、气体和蒸汽等多种流体,耐温范围覆盖-200℃至500℃,耐压最高达40MPa,满足超临界CO₂工况(设计压力30MPa)和LNG气化(-162℃)等苛刻需求。例如,在催化裂化装置中,三壳程换热器替代传统设备,使反应温度波动控制在±1℃,轻油收率提升1.8%。

便于维护:管箱通常具有可卸盖板,便于检查和清洗管束;螺旋折流板减少死区,污垢热阻降低40%,清洗周期延长至18个月。模块化设计支持单管束更换,维护时间缩短70%,年维护费用降低40%。

四、应用场景:覆盖16大工业领域

多程列管式换热设备凭借其综合性能,成为多行业设备:

石油化工:在原油加热、油品冷却、气体冷凝等工艺中,设备可承受高温(>400℃)与腐蚀性介质,寿命超5年。例如,在乙烯装置中,急冷油冷凝器采用该技术,使裂解气冷凝温度梯度控制在3℃以内,设备体积缩小30%。

电力行业:在超临界机组给水加热系统中,双壳程设计使回热效率提高8%,机组发电效率提升0.7%;汽轮机凝汽器换热面积超10000平方米,年节水超百万吨。

新能源领域:在光伏产业中,设备冷却多晶硅生产中的高温气体,保障单晶硅纯度达99.999%;在氢能储能领域,冷凝1200℃高温氢气,系统能效提升20%,支持燃料电池汽车加氢站建设。

环保工程:在煤化工废水处理中,三级串联壳程使污垢热阻降低40%,清洗周期延长至18个月,运行成本下降35%;在湿法脱硫中,通过CFD仿真优化流道,降低压降20%-30%,某化工项目应用后循环泵功耗减少25%,年节电超50万kWh。

食品加工:用于牛奶加工、果汁浓缩等工艺,满足HACCP卫生标准,控制加工温度和保证产品质量。

制药工业:用于药物合成、灭菌、浓缩等工艺,确保药品的质量和安全性。

五、未来趋势:智能化与可持续性升级

随着工业4.0与碳中和目标的推进,多程列管式换热设备正朝着智能化、绿色化方向演进:

材料创新:研发耐超低温(-196℃)LNG工况设备,材料选用奥氏体不锈钢并通过低温冲击试验;应对超临界CO₂工况,设计压力达30MPa,传热效率突破95%;石墨烯复合管、碳化硅复合管束等新型材料的应用,将进一步提升设备的耐高温、耐腐蚀性能。

结构优化:采用螺旋缠绕管束,由数百根换热管以5°-15°螺旋角交织缠绕,形成三维立体流道,湍流强度提升80%,传热系数达8000-12000W/(m²·℃)。

智能化集成:集成物联网传感器与AI算法,实现实时监测换热效率、预警性能衰减,故障诊断准确率≥95%,维护响应时间缩短70%;结合数字孪生技术,构建设备虚拟模型,实现预测性维护,非计划停机次数降低90%。

绿色制造:推广模块化设计,支持快速扩容与改造,设备升级周期缩短70%;采用法兰连接标准模块,单台设备处理量可从10㎡扩展至1000㎡;通过余热回收与能效优化,减少能源消耗与碳排放,助力工业绿色转型。

- 上一篇:钛管换热器-简介

- 下一篇:螺旋缠绕管式换热器-简介

您的位置:

您的位置: