单管程列管式冷凝器:高效热交换与工业应用的理想选择

一、技术定义与核心结构

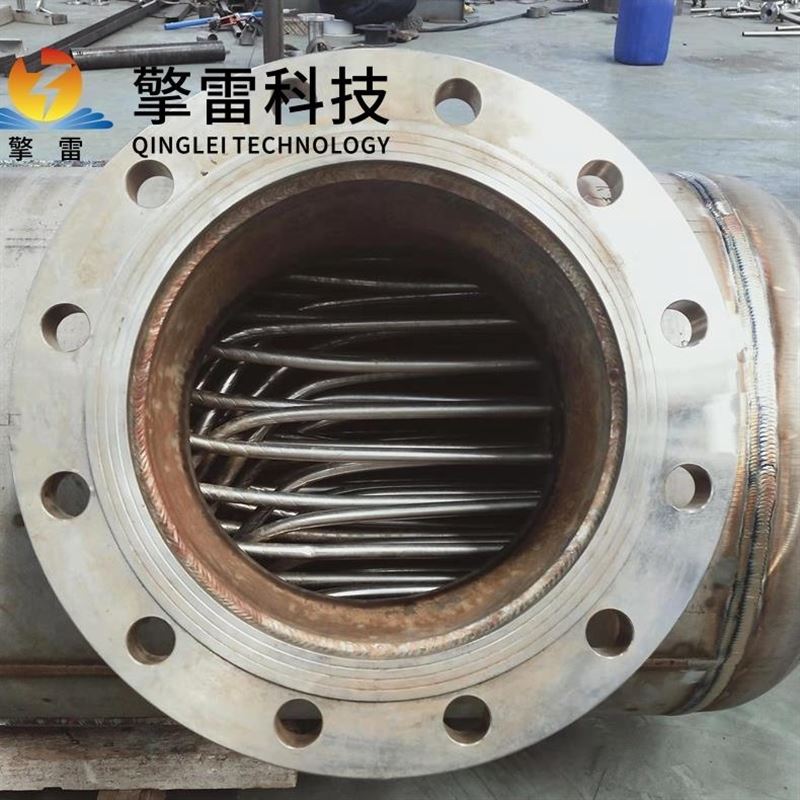

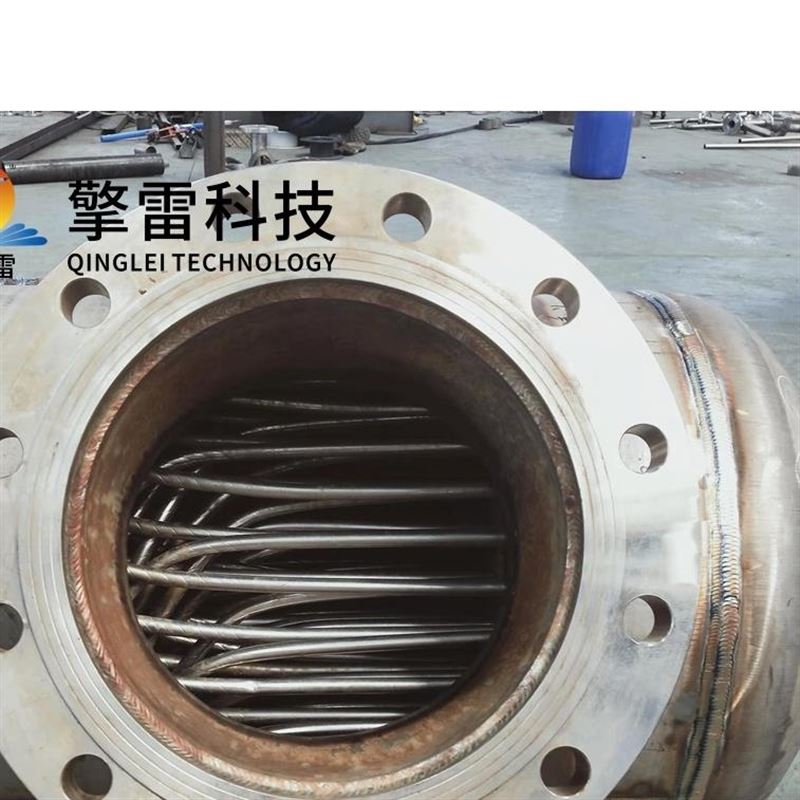

单管程列管式冷凝器是一种通过管壁进行热量交换的工业设备,其核心设计采用单管程结构——冷却介质在管内单向流动,与壳程中的热流体(如蒸汽或高温气体)进行逆流或并流换热。设备主体由以下关键部件构成:

壳体:圆柱形承压容器,内部容纳换热管束并引导壳程流体流动,通常采用高强度碳钢或不锈钢制造,确保耐压性与耐腐蚀性。

管板:连接管束与壳体的核心部件,通过焊接或胀接工艺固定管束,并承受压力与温度载荷。双密封结构可将泄漏率控制在0.1%以下,确保介质安全隔离。

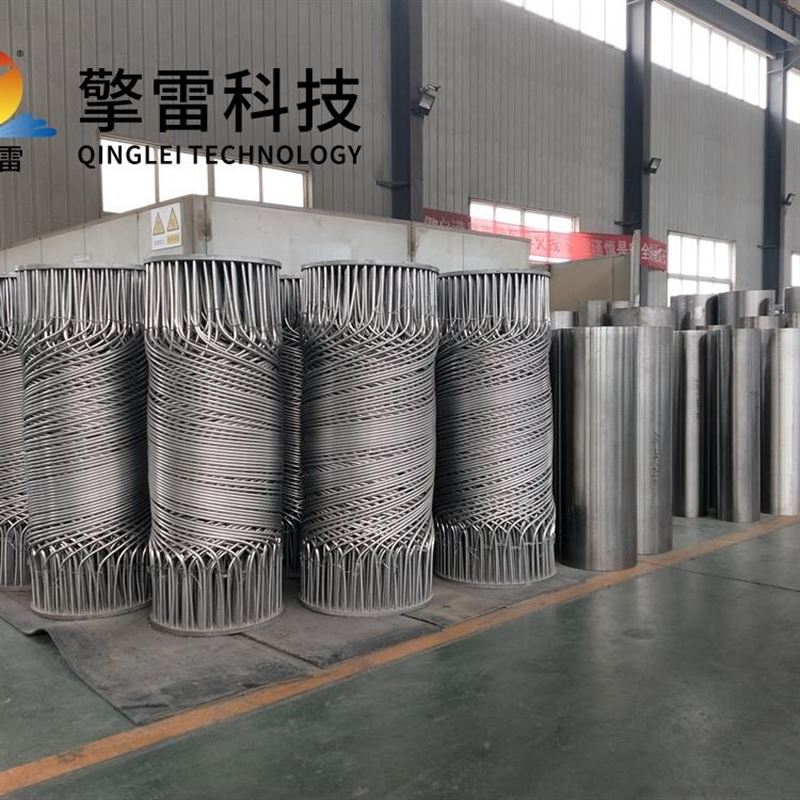

换热管:由φ12-25mm的金属管(如316L不锈钢、钛合金或碳化硅)组成,采用正三角形或正方形排列,管间距为1.5-3倍管径。管束两端固定在管板上,形成高效传热面积。

挡板:内置弓形折流板或螺旋折流板,强制壳程流体呈S型或螺旋流动,湍流强度提升30%-50%,传热系数达5000-8000W/(m²·K)。

二、技术优势:高效、紧凑、耐用的工业解决方案

高效换热

单管程设计使冷却介质流速提高20%-30%,结合挡板引导的强湍流效应,传热效率较传统设备提升40%。例如,在原油蒸馏工艺中,烟气冷却效率提升40%,年节约蒸汽1.8万吨;在乙烯裂解装置中,裂解气冷却温度降低至40℃,较传统设备提高15℃,年增产乙烯2万吨。

结构紧凑

密集排列的管束显著增大传热面积,单台设备覆盖0.5-500平方米传热面积,体积较传统设备缩小30%,占地面积减少50%。支持立式或卧式安装,适应狭小机房或高空平台,如海洋平台等空间受限场景。

耐腐蚀性强

采用316L不锈钢、钛合金或碳化硅等耐腐蚀材料,耐温范围覆盖-50℃至400℃,适用于化工、核电等工况。例如,钛合金管束在碳捕集项目中实现-55℃工况下98%的CO₂气体液化,设备寿命达20年以上。

低维护成本

模块化设计支持单根换热管更换,维护时间缩短80%,年维护成本降低40%。集成PID温控算法与室外温湿度传感器,供水温度控制精度±0.3℃,节能率提升18%-25%。

三、典型应用场景:覆盖全产业链的多元化需求

能源生产与回收

火电余热回收:处理12MPa/650℃合成气,年处理量突破200万吨,系统热效率达45%。

核电余热导出:开发耐熔融盐冷凝器,服务于第四代钠冷快堆,提升能源利用效率。

LNG液化:套螺旋缠绕列管式冷凝器在LNG工厂实现72小时满负荷连续稳定运行,能耗降低28%,碳排放减少25%。

化工与制药

催化裂化装置:回收高温烟气热量用于空气预热,年节能效益达2000万元。

药物合成:精确控温确保药物纯度和质量,设备表面粗糙度Ra≤0.4μm,零金属离子析出,满足高纯度要求。

溶剂回收:某制药企业采用真空螺旋列管式冷凝器,溶剂回收率达98%,年节约成本超千万元。

食品与制冷

蒸汽回收:食品加工中蒸汽冷凝后回用,能源利用率提升15%-20%。

中央空调:设备使制冷剂冷凝温度降低3℃,系统能效比提升10%。

深冷工况:满足医药冷链的GMP无菌标准,温差波动<±1℃,保障疫苗等生物制品安全。

四、未来趋势:智能融合与可持续发展

智能化升级

远程监控:集成物联网传感器与5G通信技术,实现设备状态实时监测,运维人员可远程调整换热参数,响应时间<3秒。

预测维护:通过数字孪生技术构建虚拟模型,预测设备寿命与故障风险,提前48小时预警结垢、腐蚀问题,故障预测准确率提升至92%。

绿色化转型

余热梯级利用:开发热-电-气多联供系统,能源综合利用率突破85%,支持工业绿色转型。

低碳材料应用:采用石墨烯改性涂层,传热效率提升30%,耐蚀性延长5年;纳米涂层技术实现自修复功能,设备寿命延长至30年以上。

工况适应

超低温工况:开发耐-196℃的LNG工况设备,满足深冷储存需求。

超临界CO₂工况:研发耐30MPa高压设备,服务于碳捕集与封存(CCUS)技术。

- 上一篇:螺旋螺纹缠绕管式换热器-简介

- 下一篇:废水列管式换热器-性能

您的位置:

您的位置: