缠绕式列管热交换器:工况下的高效传热核心

一、技术原理:螺旋缠绕结构与三维湍流的协同效应

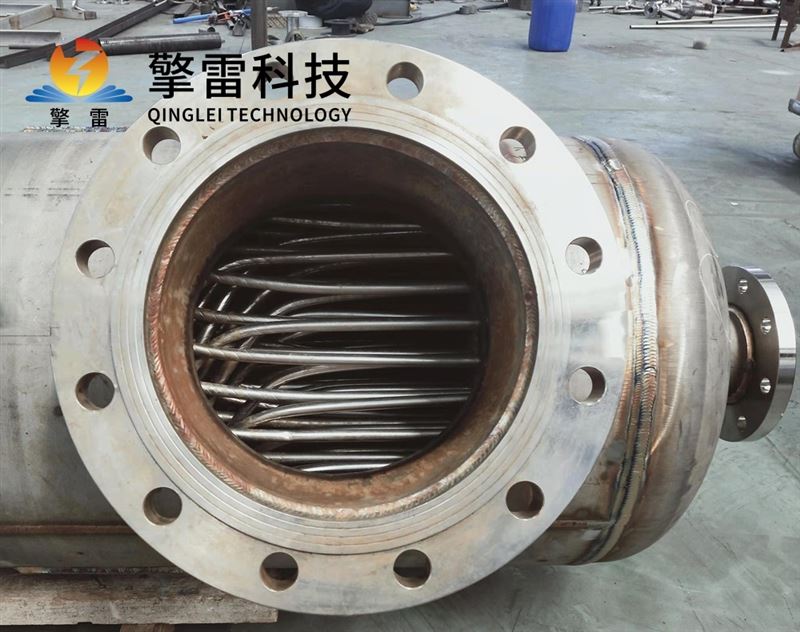

缠绕式列管热交换器通过将多根细管(如不锈钢316L、钛合金、Inconel 625等)以螺旋形式分层缠绕在中心筒体上,形成多层同心管束。相邻两层螺旋管的缠绕方向相反,并通过定距件保持精确间距,构建出复杂的三维流道。这种设计使流体在流动过程中产生强烈的离心力,形成二次环流效应,破坏热边界层,湍流强度提升3-5倍。实测数据显示,其传热系数可达12000-14000 W/(m²·℃),较传统直管式换热器提升2-4倍。

关键创新点:

逆流换热优化温差:管程与壳程流体总体接近逆流流动,传热温差分布均匀,热回收效率提升15%-20%。例如,在LNG液化装置中,端面温差可控制在2℃以内,余热回收效率提升28%。

自补偿热应力设计:换热管端预留自由弯曲段,允许随温度变化自由伸缩,减少热应力导致的设备损坏,避免传统列管式换热器的管板开裂风险。

模块化与紧凑化:单位体积传热面积达100-170㎡/m³,设备体积仅为传统管壳式换热器的1/5,重量减轻60%。在LNG接收站项目中,占地面积缩小60%,节省土地成本超千万元。

二、性能优势:高效、紧凑与耐用的三角突破

缠绕式列管热交换器通过结构创新与材料升级,实现了性能的全面跃升:

高效传热:螺旋缠绕结构使流体形成复杂涡流,传热系数较传统设备提升40%-60%。例如,在炼油行业加氢裂化装置中,其高效传热性能可降低能耗20%,助力碳中和目标。

多介质并行换热:单台设备可同时处理高温蒸汽、低温液体、腐蚀性介质等多种工况,热能利用率提升30%以上。

耐高压与抗振动:管侧换热管直径较小,可承受操作压力达22MPa,甚至国外最高操作压力可达2000MPa,适用于高压介质场景。抗振动设计可适应恶劣环境,设备寿命超20年。

低维护成本:强烈湍流效应减少污垢沉积,结垢倾向较传统设备降低60%,清洗周期延长至2年。模块化设计支持快速扩容与改造,设备升级周期缩短70%。

耐腐蚀性:采用254SMO不锈钢、钛材或镍基高温合金等耐腐蚀材料,年腐蚀速率<0.005mm;石墨烯-陶瓷复合涂层耐温1200℃,抗结垢性能增强50%。

三、应用场景:从工况到精密控制的全面覆盖

缠绕式列管热交换器凭借其性能,在多个工业领域展现不可替代的价值:

能源化工领域:

炼油与煤化工:在原油预热、催化裂化及加氢装置中,实现高效热回收。某炼化企业采用后,能耗降低18%,单台设备年节约蒸汽1.2万吨。

LNG液化装置:作为核心换热器,用于预冷、液化及过冷阶段,使能耗降低28%,碳排放减少25%。套LNG绕管换热器已在工厂成功运行,完成72小时满负荷连续稳定测试。

核电与火电余热回收:在IGCC气化炉系统中,余热利用率提升25%,降低发电成本。

清洁能源领域:

氢能产业链:支持绿氢制备与氨燃料动力系统,耐氢脆材料体系解决氢能储运难题。

碳捕集(CCUS):在-55℃工况下实现98%的CO₂气体液化,助力燃煤电厂碳捕集效率提升。

食品与医药行业:

食品加工:316L不锈钢材质符合FDA认证,用于牛奶消毒、果汁浓缩等工艺,确保食品安全与品质。例如,在乳制品杀菌工艺中,自清洁通道设计使清洗周期延长50%,年维护成本降低40%。

药品反应控温:双流体逆向流动设计实现温差控制精度±0.5℃,符合FDA认证要求,避免交叉污染。

工况适配:

超低温工况:在-196℃液氧蒸发工况下稳定运行,热回收效率达92%。

超高温工况:开发耐2000℃以上超高温、抗中子辐射的核级碳化硅换热器,支撑第四代核反应堆与聚变装置研发。

四、未来趋势:材料创新与智能化的深度融合

面对能效提升与智能化需求,缠绕式列管热交换器正经历技术革新:

材料科学突破:

碳化硅-不锈钢复合管传热效率提升20%,耐温达1600℃。

3D打印流道设计使比表面积提升至800㎡/m³,传热系数突破15000W/(m²·K)。

石墨烯涂层可提升传热效率15%,形状记忆合金实现管束自修复。

智能化升级:

物联网监测技术实时采集管壁温度、流体流速,预警泄漏风险,维护效率提升50%。

自适应调节系统根据负荷变化自动调整冷却介质流量,系统能效比提升10%-15%。

数字孪生技术构建设备三维模型,集成温度场、流场数据,实现剩余寿命预测,预测性维护准确率>98%。

绿色制造与可持续发展:

闭环回收工艺使钛材利用率达95%,单台设备碳排放减少30%。

设备租赁+能效分成模式降低企业初期投资,投资回收期缩短至1.5年。

- 上一篇:橡胶促进剂废水缠绕管换热器-简介

- 下一篇:碳化硅再沸器

您的位置:

您的位置: