工业列管热交换器-原理

一、技术原理:热传导与对流传热的协同增效

列管热交换器通过管壁实现两种流体的间接热交换:高温流体(如蒸汽、导热油)在管内流动,低温流体(如冷却水、工艺介质)在管外冲刷管束。热量通过管壁传导至低温流体,完成能量转移。其核心优势在于:

高效传热:通过优化管束排列(如正三角形布局)和流体路径,传热系数可达200-1500 W/(m²·K)。例如,在蒸汽冷凝工况下,冷凝效率达98%,显热回收率超90%。

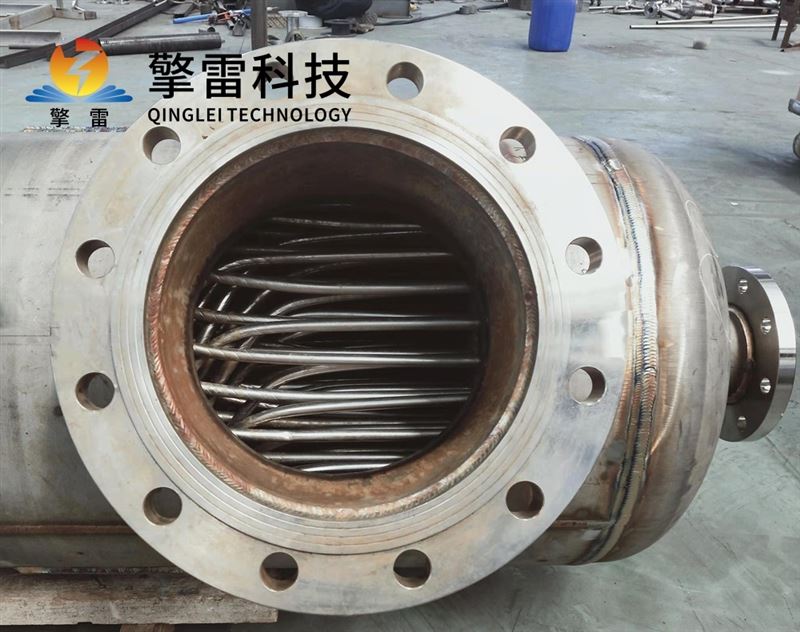

结构适应性:支持单管程、多管程及U型管设计,适应不同工况需求。例如,4管程设计可使管程流速优化至2.0 m/s,传热效率提升20%。

耐压能力:全焊接结构承压能力达25 MPa,支持650℃超临界蒸汽工况,满足高温高压场景需求。

二、结构创新:从材料到流场的全面升级

管束优化

异形管束:螺旋扁管、波纹管等设计使流体形成二次环流,传热系数达5000-10000 W/(m²·K),较传统光管提升40%-60%。

微型化突破:微型通道技术将换热管内径缩小至1-2 mm,单位体积传热面积提升5倍,设备体积缩小至传统设备的1/5。例如,某LNG接收站采用后,设备高度降低至传统设备的60%,节省土地成本超千万元。

流场优化

折流板设计:弓形折流板引导壳程流体呈“Z"字形路径流动,显著提升湍流强度。某炼油厂应用后,设备热回收效率提升25%,年节约蒸汽1.8万吨。

螺旋缠绕技术:管束以螺旋状紧密缠绕在中心管上,形成多层立体传热网络,传热面积增加40%-60%,压降降低20%-30%。

密封与维护

激光焊接管板:密封性提升90%,泄漏率低于0.001%,支持管束快速更换,维护时间缩短70%。

可拆卸封头:允许单根换热管更换,某食品加工厂通过模块化维护,年停机时间减少200小时。

三、材料革命:耐高温与强腐蚀的双重突破

高温工况

碳化硅复合材料:耐温达1200℃,在急冷急热工况下无热应力开裂,寿命超10年。例如,在垃圾焚烧炉余热回收中,热效率提升25%,年减排CO₂超千吨。

石墨烯涂层:覆盖在换热管表面,传热效率提升15%-20%,同时具备优异的抗腐蚀性,支持1900℃高温工况。

强腐蚀介质

钛合金管束:耐氯离子腐蚀,适用于海水淡化及湿法冶金,使用寿命超20年。

哈氏合金C-276:适应含Cl⁻、H₂S的酸性介质,在氯碱工业中连续运行5年无腐蚀,寿命是316L不锈钢的3倍。

四、应用场景:从传统工业到新兴领域的全覆盖

传统工业领域

石油化工:在催化裂化装置中,冷却高温反应油气,回收热量用于原料预热,年节约标准煤5万吨。

电力行业:核电站中,通过换热器将反应堆冷却水温度从300℃降至50℃,确保系统安全运行。

冶金行业:高炉煤气余热回收中,发电效率提升38%,年节约标煤12万吨。

新兴领域

氢能储能:冷凝1200℃高温氢气,系统能效提升20%,解决氢能储运难题。

碳捕集(CCUS):在-55℃工况下实现98%的CO₂气体液化,助力燃煤电厂碳捕集效率提升。

数据中心冷却:采用干式冷却器的列管式换热器使PUE值降至1.15,年节电超百万kWh。

五、未来趋势:智能化与绿色化的双重转型

智能化发展

数字孪生技术:构建设备三维模型,集成温度场、流场数据,实现剩余寿命预测,优化清洗周期,综合能效提升12%。

物联网传感器:实时监测流体温度、压力及管束振动频率,提前48小时预警结垢或腐蚀风险,故障诊断准确率≥95%。

绿色化创新

超高温材料研发:耐1500℃的碳化硅陶瓷复合材料和适用于-253℃液氢工况的低温合金,拓展设备应用边界。

闭环回收体系:建立钛材回收体系,利用率达95%,单台设备碳排放减少30%。

系统级解决方案

“热-电-气"联供系统:与储能技术、智能电网结合,在工业园区实现能源综合利用率突破85%,推动零碳工厂转型。

工业列管热交换器-原理

- 上一篇:蒸汽碳化硅换热器-简介

- 下一篇:卧式列管式换热器-原理

您的位置:

您的位置: