南京高效全自动换热机组

一、技术革新:从效率到智能的全面突破

高效换热核心

高效全自动换热机组采用高传热系数、低流阻的板式或热管式换热器,结合纳米热膜技术,使传热系数提升至6000-8000W/(m²·℃),较传统设备提高30%-50%。例如,在化工蒸馏塔余热回收中,某项目通过优化板片波纹设计(波纹倾角30°-60°,通道间距2-5mm),将换热效率提升30%,年节约标准煤100吨。碳化硅陶瓷换热器耐温达2700℃以上,适用于超临界CO₂发电系统;钛合金管束可在-20℃至400℃宽温域内稳定运行,满足碳捕集项目中-55℃工况下98%的CO₂液化需求。

智能化控制

机组集成PLC可编程控制器、PID温控算法及AIoT技术,实现温度、压力、流量等参数的实时监控与动态优化。例如:

气候补偿功能:根据室外温湿度自动调整供水温度,控制精度达±0.3℃,节能率提升18%-25%;

数字孪生系统:构建虚拟模型预测设备寿命,提前48小时预警结垢、腐蚀问题;

远程监控平台:支持手机/电脑端实时查看运行数据,实现无人值守运行。

模块化设计

机组采用标准化模块组装,支持单部件快速更换,维护时间缩短80%。例如:

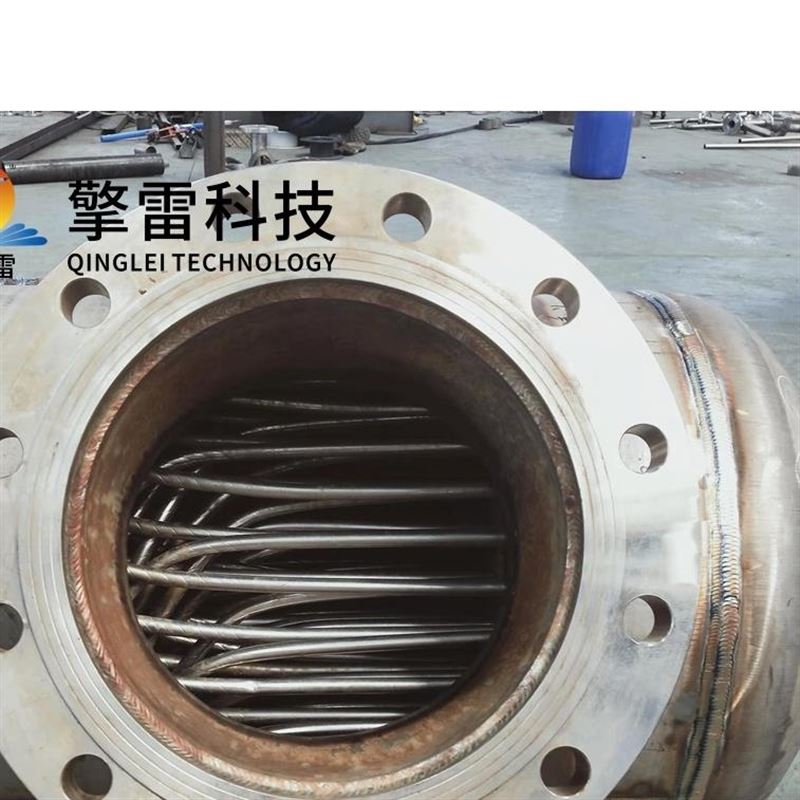

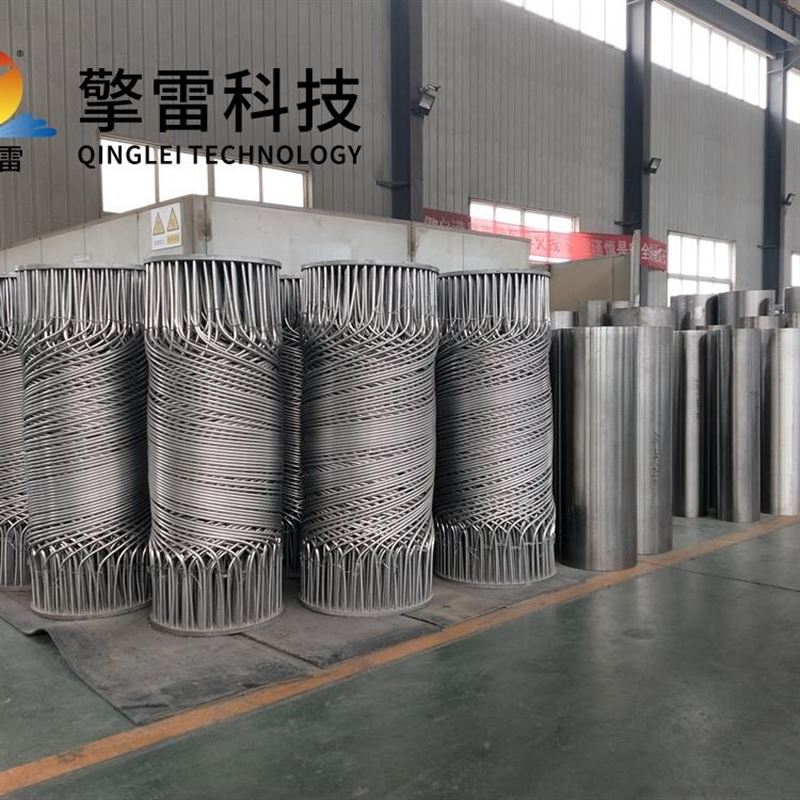

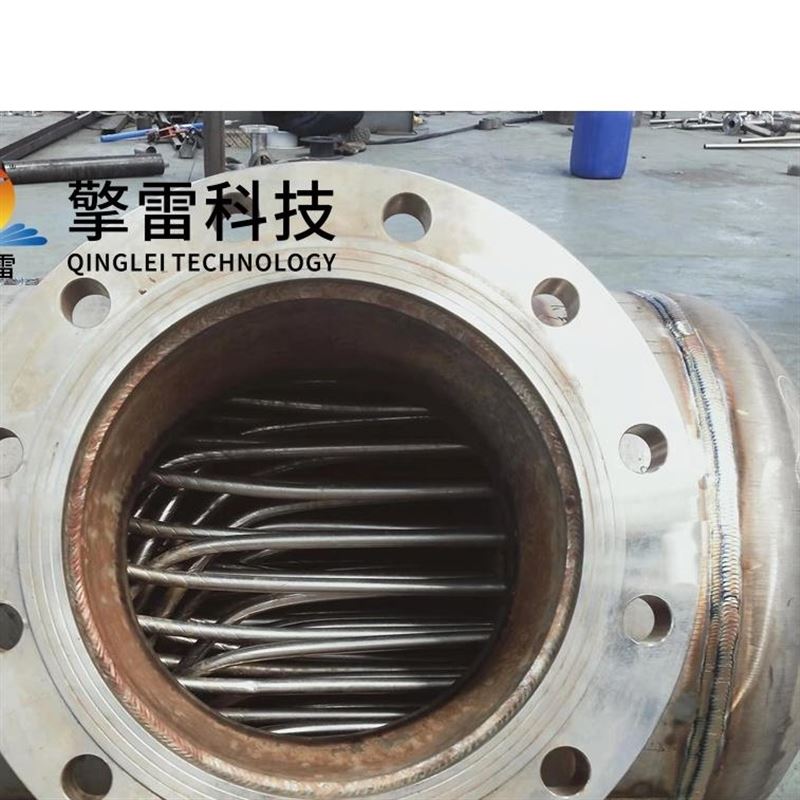

U型管换热器:体积缩小30%,占地面积减少50%,满足狭小机房安装需求;

螺旋折流板设计:壳程压降降低40%,适用于高粘度介质(如食品加工中的糖浆加热);

相变储能模块:利用峰谷电价差,降低运行成本15%,减少碳排放。

二、应用场景:从工业到民用的全领域覆盖

区域供热与制冷

北方城市集中供热:某项目将热能利用率从70%提升至85%,年减少煤炭消耗10万吨;

大型商业综合体:武汉某项目采用板式换热机组后,供热制冷提升,室内温度波动<±0.5℃,客户满意度提高20%,运营成本降低15%。

工业余热回收

钢铁冶金行业:回收高炉煤气余热发电,能源自给率提升30%;

石油化工领域:利用蒸馏塔顶余热预热原料,能耗降低15%-20%;

生物质气化发电:优化热交换流程,提升气化效率,符合HACCP认证标准。

特殊工况需求

医院手术室:采用双级换热技术,先预热再加热,减少热水温度波动,保障ICU等关键区域用水安全;

数据中心冷却:提供乙二醇溶液,将服务器入口温度控制在25℃,PUE值降至1.25,延长设备寿命;

氢能产业:开发氢—水热交换专用机组,支持绿氢制备与氨燃料动力系统。

三、核心优势:效率、智能与可持续性的三重突破

高效换热与节能降耗

综合能效提升:通过优化流道设计与智能调节,系统能效比(EER)达5.0以上,较传统设备提升40%;

余热回收:在化工蒸馏塔余热回收中,能耗降低15%-20%;在生物质气化发电中,优化热交换流程,提升气化效率。

精准控温与稳定性

快速响应:根据负荷变化自动切换运行模式(如供暖/制冷模式),响应时间<1分钟;

工业级精度:在化工连续生产中,为反应釜提供±0.1℃的精准控温,产品合格率提升至99.9%。

低维护与长寿命

预测性维护:通过振动分析与油液检测,提前3个月预警泵组故障,非计划停机次数降低95%;

模块化更换:在老旧小区改造中,模块化机组替代传统锅炉房,施工周期缩短60%,热费投诉率下降90%。

四、市场趋势:从“配角"到“主角"的崛起

政策驱动

中国《工业能效提升行动计划》要求2025年重点行业能效达到水平,高效换热机组需求预计年增长12%-15%。同时,税收优惠政策(节能设备投资享受10%-15%的税收抵扣)进一步刺激企业升级设备。

技术融合

材料创新:石墨烯复合涂层提升换热效率30%,耐蚀性延长5年;耐熔融盐涂层开发特种冷凝器,拓展应用至第四代核电领域;

多能互补:整合太阳能、地源热泵与高效换热机组,构建区域能源互联网;开发适用于氢—水热交换的专用机组,推动氢能产业发展。

市场规模

中国换热器市场2023年规模达900.2亿元,预计2030年突破1500亿元,其中高效智能机组占比将从2025年的35%提升至2030年的60%。

五、未来展望:智能能源网络的核心节点

超高温/超低温工况突破

开发耐2000℃以上材料,支持第四代核反应堆热管理;研发适用于-253℃液氢工况的低温合金。

边缘计算与区块链

在机组端部署AI芯片,实现本地化决策,响应时间<100ms;建立能源交易平台,实现余热资源的点对点交易。

生物医药与深海开发

在单克隆抗体生产中,模块化冷凝系统使产能提升30%;不锈钢螺旋管结构兼具抗冲击(承受50g加速度)与抗电磁干扰特性,适配深海探测设备。

高效全自动换热机组正从单一的热能转换工具,升级为工业4.0、智慧城市、绿色制造的核心基础设施。其技术革新不仅重塑了传统能源利用模式,更成为实现“双碳"目标的关键技术支撑。随着材料科学、智能技术与能源系统的深度融合,高效换热机组将迎来更广阔的发展前景。

南京高效全自动换热机组

- 上一篇:天津消毒粉废水换热器

- 下一篇:临沂消毒粉废水换热器

您的位置:

您的位置: