船舶行业作为全球贸易与海洋资源开发的关键载体,其热管理系统对换热器的性能要求极为严苛。船舶换热器需在有限空间内实现高效传热,同时抵御海水腐蚀、振动冲击及温差等挑战,是保障船舶动力系统稳定运行、提升能源利用效率的核心装备。随着绿色航运与智能化技术的发展,船舶换热器正朝着耐腐蚀、紧凑化、智能化方向升级,推动航运业向节能降碳转型。

核心技术特点与材料创新

紧凑设计与轻量化

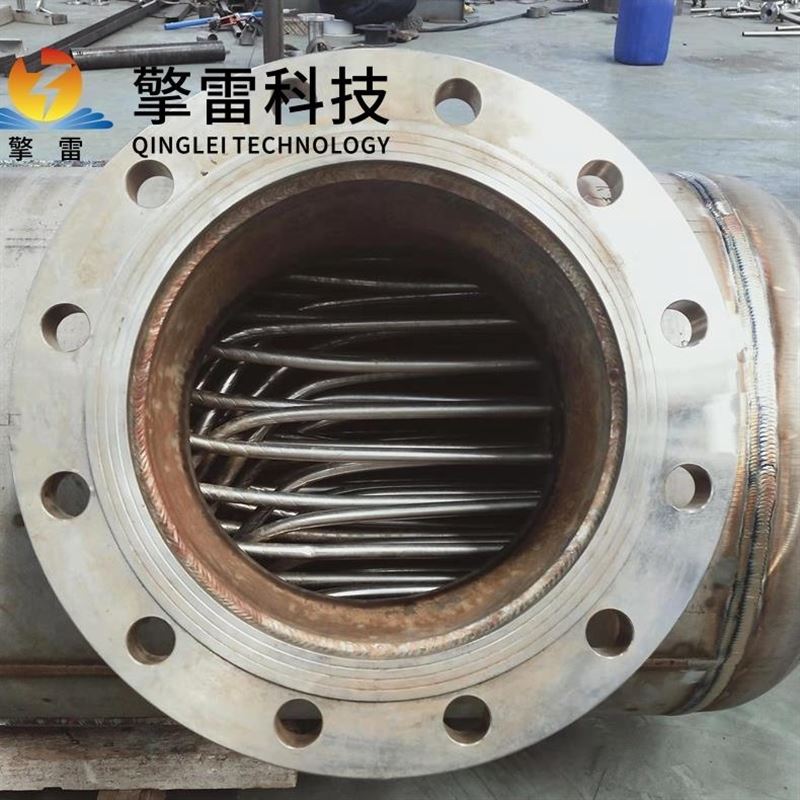

船舶舱室空间有限,换热器需采用紧凑结构设计以适配空间限制。例如,板式换热器通过波纹板片增强湍流,单位体积传热面积可达传统管壳式的2-3倍,重量减轻30%以上。螺旋缠绕管式换热器则通过三维螺旋流道减少边界层厚度,传热系数提升40%-60%,同时模块化设计支持快速扩容,无需停机即可提升换热能力。

耐腐蚀材料体系

海洋环境的高盐度、高湿度及腐蚀性介质对换热器材料提出严苛要求。钛合金凭借表面致密氧化膜(TiO₂)耐氢氟酸以外所有酸、碱及海水腐蚀,年腐蚀速率<0.005mm,设备寿命达30年以上,广泛应用于主机冷却、海水淡化等场景。不锈钢(如316L)与铜合金(如黄铜、青铜)则通过耐蚀性优化适配不同工况,氟塑料涂层与纳米复合涂层进一步增强抗渗透性能,延长设备寿命。

抗振抗冲击结构

船舶航行中的振动与冲击要求换热器具备高结构稳定性。板式换热器采用“肋"形结构与多点固定技术,提升抗振性能;管壳式换热器通过双管板密封系统与厚壁管束设计,承受20-30MPa高压及温差,确保密封性与耐压能力。智能监测仪实时监测温度、压力参数,结合AI算法实现故障预警与健康评估,保障运行安全。

典型应用场景与节能效益

主机冷却与废热回收

船舶主机冷却系统通过换热器将高温冷却水热量传递至海水,维持发动机稳定运行。废气管式换热器则回收主机排气余热,用于加热燃油、生活用水或产生蒸汽,年减排CO₂超万吨,能源利用率提升20%。例如,在PTA生产船中,钛材缠绕管换热器将180℃工艺气冷却至40℃,热回收效率达90%,年节约运维成本超百万元。

海水淡化与空调系统

海水淡化装置采用板式或螺旋缠绕式换热器实现海水预热与冷却,钛合金材料耐高盐度腐蚀,设备寿命突破20年。船舶空调系统通过板式换热器实现制冷剂与冷却水的热量交换,能效比(EER)达5.5以上,精确控温(±0.5℃)保障船员舒适环境。

燃油预热与舱室供暖

燃油预热系统利用主机冷却水或蒸汽对低温燃油进行加热,降低粘度提升燃烧效率。管壳式换热器在此场景中表现优异,耐压耐温性能满足安全要求。舱室供暖则通过换热器回收废热,减少额外能源消耗,符合国际海事组织(IMO)节能减排标准。

行业挑战与解决方案

腐蚀与结垢问题

海水中的盐分、酸性物质及微生物易导致换热器腐蚀与结垢。解决方案包括采用钛合金、氟塑料等耐蚀材料,结合电化学保护(如阴极保护)与缓蚀剂添加,以及定期反向冲洗与智能清洗系统,减少结垢速率80%,延长清洗周期至3年以上。

空间与重量限制

船舶空间紧凑要求换热器轻量化设计。钛-钢复合管结合钛的耐蚀性与钢的强度,成本降低40%;铝-铜复合管提升导热性能,适用于家用空调。3D打印技术制造复杂流道,材料利用率提高30%,缩短制造周期50%。

维护与智能化需求

海洋环境下的维护困难推动智能化监测发展。智能监测仪通过压力、温度传感器实时采集数据,结合数字孪生技术构建三维热场模型,实现剩余寿命预测与清洗周期优化。远程监控与预测性维护减少非计划停机时间,提升系统可靠性。

未来趋势与绿色发展

新材料与高效传热技术

超高温耐蚀材料(如碳化硅、纳米增强合金)研发突破现有极限,适配工况需求。微通道换热器、纳米流体强化传热技术提升传热效率,减小设备体积。模块化设计支持快速组合与升级,适应不同船舶需求。

智能化与绿色制造

AI自适应控制系统根据负荷变化动态调整流速与湍流度,综合能效提升15%,碳排放减少30%。材料回收体系实现钛材、碳化硅闭环利用,降低生产成本25%。适配低GWP制冷剂(如R290、CO₂),减少对臭氧层与气候的影响,符合“双碳"目标与IMO环保标准。

标准化与行业认证

建立船舶换热器行业标准,规范设计、测试与认证流程,推动国际互认。通过规模化生产与材料替代降低初期投资,提升市场竞争力。针对高盐、高腐蚀、高粘度等工况,持续优化材料与结构设计,提升设备可靠性。

结语

凭借其紧凑设计、耐腐蚀材料、智能化监测及高效传热特性,成为海洋工程热管理的核心装备。从主机冷却到废热回收,从海水淡化到空调系统,其应用贯穿船舶热管理的全流程,推动能源利用率提升与碳中和目标实现。随着材料科学、智能控制及制造工艺的持续突破,船舶换热器将在全球航运节能降碳中发挥更加重要的作用,重塑海洋工程热管理的技术范式,为绿色航运与可持续发展提供坚实支撑。

船舶行业换热器

船舶行业换热器

您的位置:

您的位置: