管壳式热交换器(又称列管式换热器)通过封闭在壳体内的管束壁面实现冷热流体间的热量传递。其核心结构包括:

壳体:圆筒形设计,材质多为碳钢、不锈钢或耐腐蚀合金,承受内部流体压力并提供支撑。

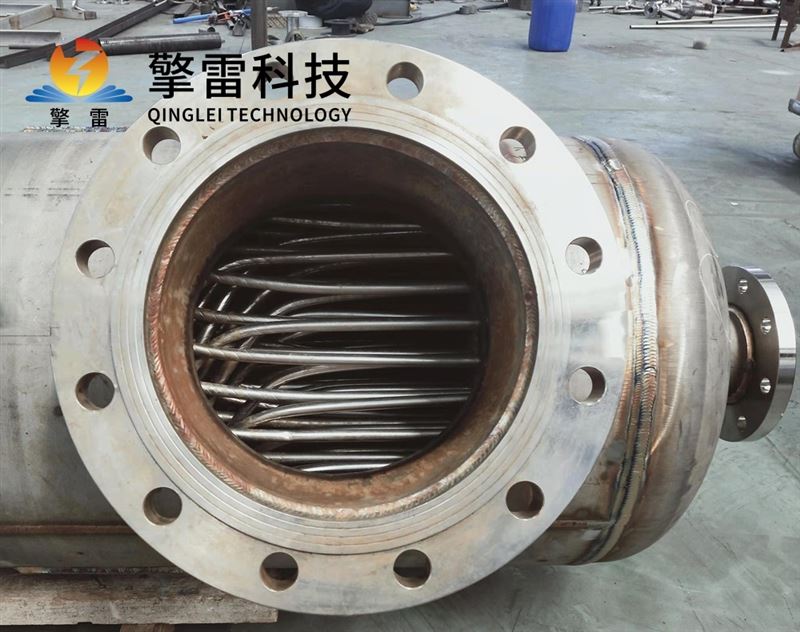

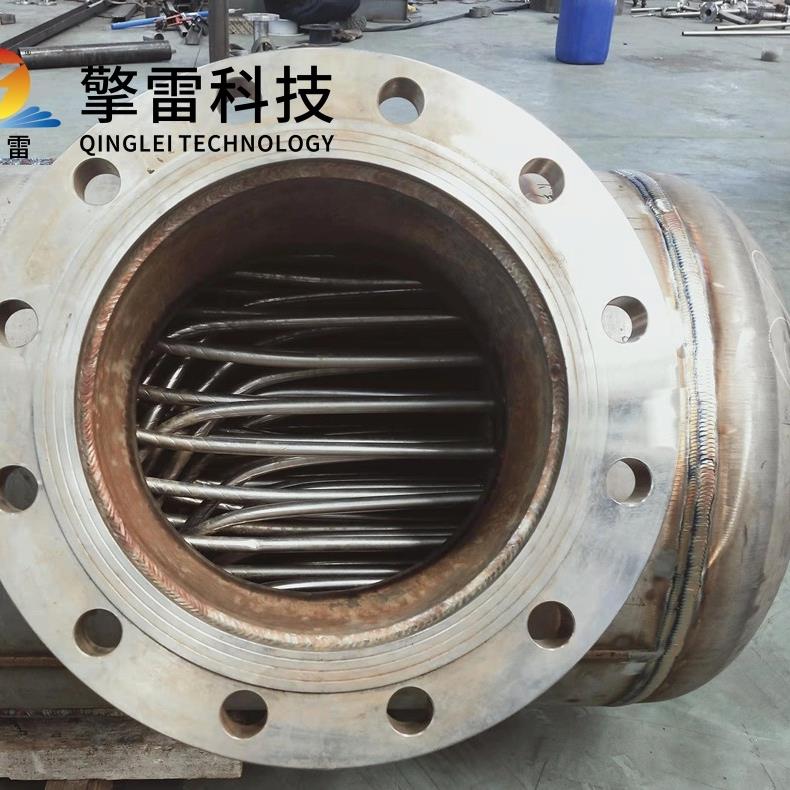

管束:由数百根平行排列的无缝钢管组成,管径与长度根据工况定制,通过焊接或胀接固定在管板上。

管板:厚钢板制成,固定管束两端并连接壳体与封头,开孔数量与管束匹配,确保流体分布均匀。

折流板:垂直于管束安装,强制冷流体多次改变流动方向,形成“Z"字形路径,增强湍流效应,总传热系数提升20%-30%。

封头:可拆卸设计,便于维护,防止流体泄漏。

换热流程:高温流体(如蒸汽、高温工艺介质)从进口封头进入换热管,沿管内壁流动;低温流体(如水、冷却介质)从壳体接管进入,在折流板引导下多次横掠管束,最终冷热流体分别从出口封头和壳体接管流出,完成温度调控。

二、核心类型与性能对比

根据结构差异分为多种类型,适应不同工况需求:

类型结构特点适用场景优势局限

固定管板式管束两端管板与壳体联成一体,结构简单,成本低。壳程介质清洁且温差较小的场合(如低压蒸汽加热)。造价低,制造工艺成熟。温差过大时易产生热应力,需设置膨胀节补偿。

浮头式一端管板可自由浮动,消除热应力,管束可从壳体中抽出。大温差、高压场景(如炼油厂催化裂化装置)。便于机械清洗和检修,适应性强。造价较高,结构复杂。

U型管式每根换热管弯成U形,两端固定在同一管板上下两区,自补偿热膨胀。高温高压工况(如超临界锅炉给水加热)。结构简单,耐高温高压。管内清洗困难,需定期化学清洗。

螺旋缠绕式换热管以螺旋状紧密缠绕在中心筒上,形成多层、多圈的螺旋通道。低温甲醇洗、LNG液化、氢能储运等工况。换热系数高达14000 W/(m²·℃),体积缩小40%,抗污垢沉积率降低70%。制造工艺复杂,成本较高。

三、性能优化与技术创新

材料升级:

碳化硅陶瓷管束:在1350℃氢气环境中完成500小时耐久测试,导热性能较传统金属提升3倍,重量减轻60%。

石墨烯涂层:含微胶囊修复剂的涂层在出现0.5mm裂纹后,可在24小时内自主愈合,设备寿命延长至20年以上。

钛合金:在湿法冶金硫酸环境中年腐蚀速率<0.01 mm,寿命超15年,适用于沿海电厂等恶劣环境。

结构创新:

多管程设计:通过管箱内隔板将管程分为2、4或6个独立流道,使流体多次往返流动。例如,四管程设计可使流体流速提升至单管程的4倍,对流换热系数显著增强。

特种管材应用:波纹管外壁呈周期性波纹状,增加流体扰动,传热系数比光管提升30%-50%;螺旋槽管内壁螺旋槽结构诱导流体旋转,形成二次流,综合传热效率提升25%-40%。

智能控制:

数字孪生技术:构建设备三维模型,集成温度场、流场数据,实现剩余寿命预测,非计划停机减少70%。

AI算法优化:基于LSTM神经网络动态调整流体参数,综合能效提升18%。

四、行业应用与价值体现

石油化工:

催化裂化装置:冷却高温反应油气,回收热量用于原料预热,提升生产效率。

废热回收:炼油厂余热锅炉利用高温烟气(600℃)加热锅炉给水,年节约燃料成本超千万元。

电力能源:

核电站:采用TP316L不锈钢换热器,承受高温高压辐射环境,热电转换效率突破50%。

火力发电:用于循环水冷却、给水加热,排烟温度降低30℃,发电效率提升1.2%,年节约燃料成本500万元。

新能源领域:

氢能储运:适配800-1000℃高温电解槽,抗氢气腐蚀,电解槽能效提升5%,氢气纯度达99.999%。

LNG液化:在天然气冷却与液化过程中,显著降低液化能耗。

环保与民生:

RTO焚烧炉:预热废气至760℃,减少燃料消耗30%。

食品加工:用于牛奶巴氏杀菌(温度波动控制在±0.3℃以内)、啤酒发酵(保障风味品质)等工艺。

五、未来趋势与挑战

材料革命:研发纳米复合材料、陶瓷基复合材料,进一步提升耐腐蚀性和耐高温性能。

结构轻量化:采用3D打印技术实现复杂管束设计,定制化流道使比表面积提升至800㎡/m³。

智能化管理:集成物联网传感器与AI算法,实现预测性维护,故障预警准确率达98%。

可持续性发展:开发热-电-气多联供系统,能源综合利用率有望突破85%,推动清洁能源技术应用。

- 上一篇:高压列管冷凝器-原理

- 下一篇:硝酸缠绕螺旋管换热器

您的位置:

您的位置: