机组换热器:工业热能转换的核心设备与技术创新

机组换热器作为工业生产中热能转换与传递的关键设备,广泛应用于化工、石油、电力、冶金、制药、食品加工等多个领域。它通过集成换热器、循环泵、补水泵、阀门、仪表及控制系统等组件,形成一体化热交换系统,实现热量的高效利用与精准控制。本文将从结构类型、工作原理、应用场景、技术创新及未来趋势等方面,系统解析机组换热器的技术特性与发展方向。

一、机组换热器的结构类型与工作原理

机组换热器根据换热方式与结构特点,可分为间壁式、混合式和蓄热式三大类,其中间壁式换热器应用最为广泛。

间壁式换热器

通过固体壁面将冷热流体分隔,热量通过壁面传导实现交换。典型结构包括:

板式换热器:由金属薄板叠加焊接而成,板间形成交替流道,单板间距仅3-5mm,传热系数高达5000-8000 W/m²·K,较管壳式设备提升60%。其结构紧凑、易于清洗维护,广泛应用于食品、制药、化工等行业。

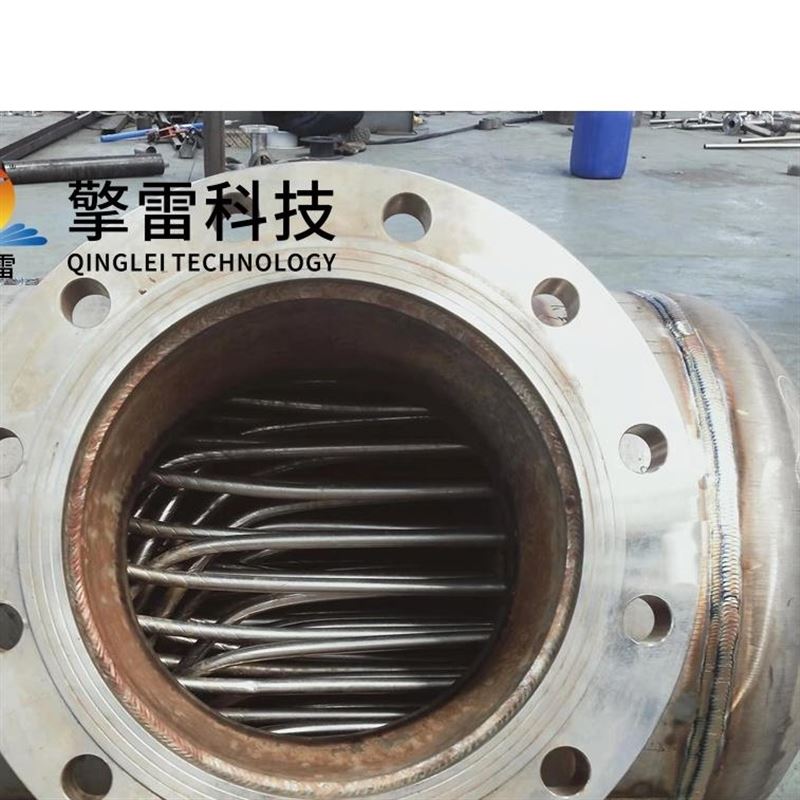

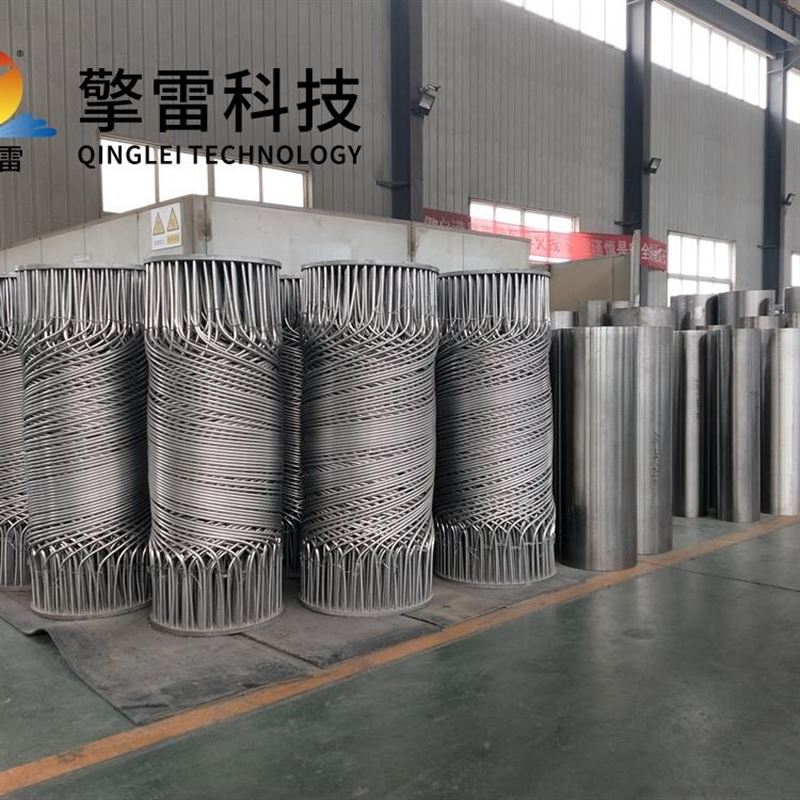

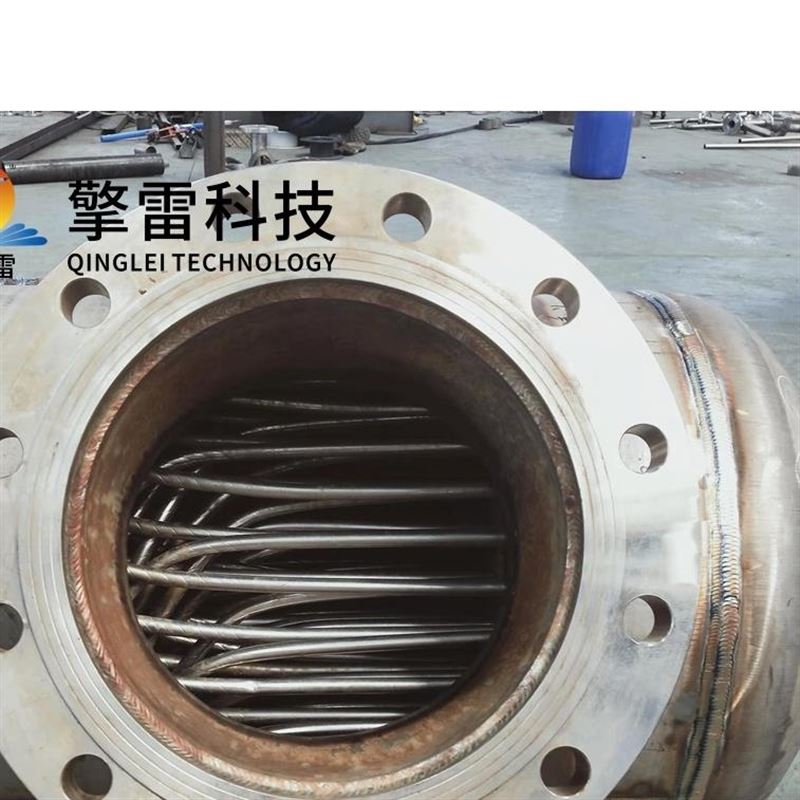

管壳式换热器:由管束和壳体组成,流体在管内外流动进行热量交换。其承压能力强、适用范围广,是石油、化工、电力等行业的主力军。例如,U型管式换热器通过U形管设计消除热应力,适用于大温差工况;浮头式换热器则通过浮动管板实现管束自由伸缩,避免温差应力。

螺旋板式换热器:由两张金属板卷制焊接成螺旋形通道,适用于高粘度流体或含固体颗粒的流体。其结构紧凑、换热效率高,且不易堵塞。

混合式换热器

冷热流体直接接触混合,通过相变或对流实现热量交换。典型应用包括冷却塔、喷淋室等,利用空气与水的直接接触实现冷却效果。

蓄热式换热器

通过固体蓄热体交替与冷热流体接触,实现热量的储存与释放。例如,回转式空气预热器利用蓄热体在烟气与空气间循环传热,提升锅炉效率。

二、机组换热器的应用场景与性能优势

机组换热器通过集成化设计,满足不同工业场景的热能转换需求,其核心优势包括:

能源领域

在火力发电站和核反应堆中,机组换热器将热能转化为蒸汽驱动涡轮发电机,实现电能生产。例如,高效换热机组可提升热能利用率至85%以上,减少煤炭消耗及碳排放。

化工与石油行业

用于原料预热、产品冷却、蒸馏、冷凝等工艺过程。例如,在硝基燃料废水处理中,碳化硅换热器凭借耐腐蚀、抗结垢特性,实现废水热回收与温度精准控制,降低运行成本。

冶金行业

用于高炉冷却、连铸结晶器冷却等工艺,保障设备稳定运行。例如,利用高炉煤气余热发电或加热工艺水,能源自给率显著提升。

食品与制药行业

用于加热或冷却食品原料和成品,确保产品质量与安全。例如,牛奶巴氏杀菌、果汁加工等工艺中,板式换热机组实现温度精准控制,避免营养流失。

建筑与空调系统

在集中供热、区域供冷中,机组换热器将热源厂或冷源厂的高温热水/蒸汽转换为适合用户使用的低温热水,通过管网输送至终端用户。例如,某区域能源站采用板式换热机组,实现水-水交换,供热效率提升30%。

三、机组换热器的技术创新与性能优化

材料创新

碳化硅换热器:针对硝基燃料废水等强腐蚀性介质,碳化硅材料凭借高导热性(120-270W/(m·K))、耐高温(>1300℃)及优异耐腐蚀性,成为传统金属换热器的理想替代品。例如,某硝基苯生产企业采用碳化硅管壳式换热器,运行3年无泄漏,压降稳定在0.03MPa以内。

石墨烯复合涂层:通过在金属表面沉积石墨烯涂层,提升换热器抗腐蚀与导热性能,延长设备寿命。

结构优化

微通道设计:缩小流道尺寸至0.1-1mm,增强湍流强度,传热系数可达5000W/m²·K以上,适用于高粘度硝基燃料废水处理。

3D打印流道:利用增材制造技术构建复杂分形流道,减少死角与短路流,提高热回收率15%-20%。

双密封与自补偿设计:结合双O形环密封与双管板结构,确保冷热流体零泄漏;采用弹性管板设计,自动吸收热胀冷缩变形,解决传统设备因热应力导致的泄漏问题。

智能化控制

数字孪生技术:通过构建虚拟换热器模型,实时模拟机组运行状态,预测最佳清洗周期与故障风险。例如,某化工园区项目通过数字孪生平台,提前48小时预警结垢、腐蚀等问题,减少非计划停机。

AI能效优化:基于运行数据训练AI模型,动态调整流体分配与温度控制策略,综合能效提升12%-18%。例如,某数据中心采用AI算法优化冷却水流量,年节约电费超百万元。

5G+边缘计算:利用5G网络实现远程监控与AI诊断,结合边缘计算节点实现毫秒级响应,提升系统可靠性。

四、机组换热器的未来趋势与挑战

绿色化与低碳化

开发环保型换热材料(如生物基涂层)和低全球变暖潜值(GWP)制冷剂,减少设备全生命周期碳排放。例如,吸收式制冷机组利用废热驱动,替代传统电制冷,降低电网负荷。

大型化与模块化

为满足大型工业项目和城市集中供热需求,换热器向大型化发展,同时通过模块化设计提升安装效率。例如,将换热器划分为多个模块,在工厂预制后运输至现场快速组装,缩短工期30%以上。

工况适应性

针对超高温(>1000℃)、超低温(<-100℃)及强腐蚀性介质,开发新型复合材料与结构。例如,碳化硅-石墨烯复合材料在氢能产业中实现氢-水热交换,支持氢能规模化应用。

技术挑战与应对

成本挑战:碳化硅换热器初始投资较传统设备高20%-30%,但全生命周期成本(LCC)可降低40%-60%。通过规模化生产与模块化设计进一步降低成本。

技术门槛:制造和安装维护技术要求高,需加强专业培训和技术支持,推动行业标准制定。

五、结语

机组换热器作为工业热能转换的核心设备,正通过材料创新、结构优化与智能化控制,向高效、节能、环保方向演进。未来,随着数字孪生、AI算法与5G技术的深度融合,机组换热器将实现全生命周期智能化管理,为工业绿色转型与可持续发展提供关键支撑。

- 上一篇:缠绕式螺旋管换热设备-简介

- 下一篇:磷酸缠绕螺旋管换热器售后

您的位置:

您的位置: