氢氧化钠缠绕管换热器:强腐蚀工况下的高效传热解决方案

一、技术原理:螺旋缠绕结构强化传热效率

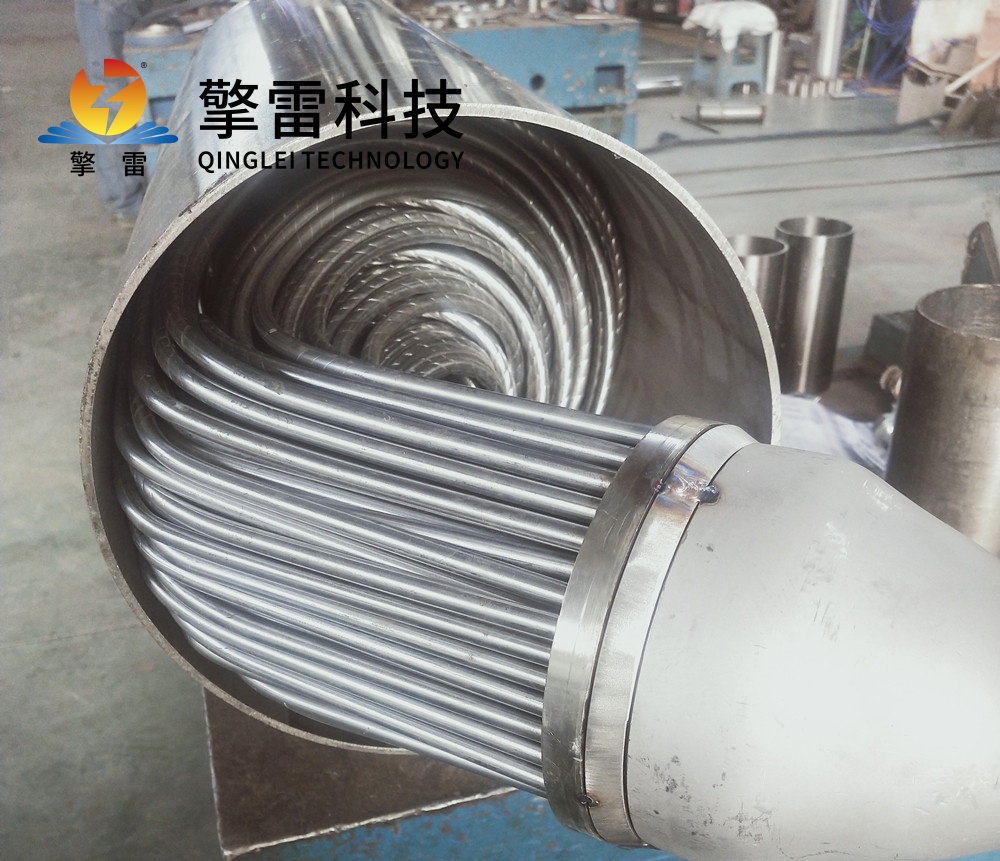

氢氧化钠缠绕管换热器通过独特的螺旋缠绕管束设计实现高效传热,其核心在于:

三维湍流强化:数百根金属管以15°-30°螺旋角反向缠绕于中心筒,形成多层同心圆结构。管程流体在螺旋通道内产生强湍流(流速提升50%以上),同时壳程流体在反向缠绕的管层间形成复杂扰动,总传热系数最高达14,000 W/(m²·℃),是传统列管式换热器的3-5倍。例如,在LNG液化项目中,其换热效率使装置能耗降低20%以上。

纯逆流设计:冷热流体在管内和管间呈纯逆流流动,端面换热温差仅2℃,传热效率较传统设备提升30%。某氯碱企业电解槽冷却项目中,该设计使出口温度偏差从±5℃缩小至±1℃,氢氧化钠溶液回收率提高15%。

热应力自适应补偿:管端自由弯曲段可吸收热膨胀应力,减少管板焊接接头泄漏风险。在加氢裂化装置中,该设计使设备寿命延长至15年,远超传统U型管换热器的8年周期。

二、材料创新:耐蚀合金与涂层技术突破边界

针对氢氧化钠的强腐蚀性(尤其是高温高浓度工况),材料选择至关重要:

镍基合金:Incoloy 825镍基合金管束在10MPa、500℃条件下,年腐蚀速率仅0.02mm,较316L不锈钢延长寿命3倍。某炼化企业常减压装置应用后,设备承受1350℃高温蒸汽冲击,经50次冷热循环无裂纹。

钛及钛合金:在常温下对氢氧化钠有良好的耐蚀性,且重量减轻40%。在海洋工程FPSO平台中,其抗海水腐蚀特性使设备稳定运行超5年无泄漏。

石墨烯增强复合管:实验室数据显示传热性能提升50%,预计2028年实现工业化。石墨烯涂层使管束表面能降低至0.02mN/m,结垢量减少70%。某化工企业醋酸蒸发装置清洗周期从每月1次延长至每季度1次,运维成本降低60%。

三、应用场景:跨行业覆盖与定制化解决方案

氢氧化钠缠绕管换热器凭借其高效传热与耐工况特性,在多个领域实现关键应用:

化工行业:

电解食盐水制烧碱:回收电解槽余热,使蒸汽消耗降低30%。

合成氨甲醇洗:单台设备整合合成气冷却、蒸汽加热和废水余热回收,系统复杂度降低60%。

含氢氧化钠废水处理:通过热量交换实现废水预热或冷却,提高处理效率。某燃煤电厂改造后,年回收余热12万GJ,减排SO₂ 15%。

能源领域:

烟气脱硫:抗低温腐蚀材质(如ND钢)解决烟气冷凝腐蚀问题,风机功耗降低18%。

LNG液化:作为主低温换热器,将天然气冷却至-162℃,单台设备日处理量达300万立方米,体积较传统板式换热器缩小60%。

新兴领域:

电解水制氢:控制工作温度在85℃最佳效率点,系统能效提升12%,氢气纯度达99.999%。

光热发电:在导热油循环中实现400℃高温介质冷凝,系统综合效率突破30%。

四、维护与优化:智能监测与清洗技术创新

智能监测系统:

部署超声波测厚仪或电化学探头,实时监测壁厚变化。

通过压差传感器监测换热器进出口压差,当ΔP增加30%时触发清洗程序。某石化企业裂解炉空气预热器通过结构优化,排烟温度降低15℃,年节标煤1.2万吨。

清洗与防腐:

采用柠檬酸多次少停留酸洗法,避免Fe³+腐蚀。某化工厂通过5次短时酸洗,使Fe³+含量控制在6×10⁻⁴标准值内,设备寿命延长至10年。

螺旋流道减少介质停留时间,处理含5%固体颗粒的催化剂浆液时,压降仅为传统设备的1/3。

五、未来趋势:材料升级与智能化融合

新型耐腐蚀材料:

碳化硅陶瓷复合材料在1350℃氢气环境中完成500小时耐久测试,导热性能提升3倍,重量减轻60%,预计2030年应用于核电余热回收。

3D打印技术(如激光选区熔化技术)打印钛合金管板,孔隙率控制在0.05%以内,强度较传统铸造提升40%,支持更复杂流道设计。

绿色能源集成:

开发热-电-气联供系统,在工业园区实现能源综合利用率突破85%。某钢铁企业通过缠绕管换热器矩阵实现1200℃高炉煤气至50℃循环水的六级换热,年回收蒸汽量达80万吨。

智能化运维:

数字孪生系统实现虚拟仿真与实时控制结合,故障预警准确率>98%,支持无人值守运行。

自适应调节技术通过实时监测16个关键点温差,自动优化流体分配,综合能效提升12%。