氨氮废水换热器:高效处理与热能回收的创新解决方案

一、引言

氨氮废水广泛来源于化工、制药、食品加工及养殖等行业,其处理不仅需满足环保排放标准(如中国《污水综合排放标准》GB 8978-1996中氨氮限值≤15 mg/L),还需兼顾热能回收以降低能耗。氨氮废水换热器作为处理流程中的核心设备,通过高效传热实现废水降温或预热,同时需应对氨氮的腐蚀性、结垢性及生物毒性等挑战。据统计,合理设计的氨氮废水换热器可将热回收效率提升至70%-85%,显著降低处理成本。本文将从氨氮废水特性、换热器设计要点、材料选择及典型应用出发,系统解析其技术原理与工程实践。

二、氨氮废水的特性及其对换热器的影响

(一)氨氮废水的化学与物理特性

腐蚀性:

氨氮(NH₃-N)在水中部分解离为NH₄⁺和OH⁻,导致废水pH升高(通常pH=9-11),形成弱碱性环境;

高浓度氨氮(>500 mg/L)可能加速金属材料(如碳钢)的均匀腐蚀,腐蚀速率可达0.1-0.5 mm/年。

结垢倾向:

氨氮废水常含钙、镁离子(如Ca²⁺、Mg²⁺),在加热过程中易生成碳酸钙(CaCO₃)或磷酸钙(Ca₃(PO₄)₂)硬垢;

案例:某化肥厂氨氮废水中Ca²⁺浓度为200 mg/L,在60℃下运行1个月后,换热器管束结垢厚度达2 mm,传热系数下降60%。

生物毒性:

氨氮对微生物具有抑制作用(如硝化细菌的氨氮耐受阈值为100-200 mg/L),可能影响生物处理单元的稳定性;

高浓度氨氮(>1000 mg/L)可能导致换热器内壁生物膜生长受阻,但低浓度时(<200 mg/L)可能促进某些耐氨菌的繁殖,增加污垢热阻。

(二)氨氮废水对换热器的挑战

传热效率衰减:

结垢导致传热系数(K值)从初始的500-800 W/(m²·K)降至200-300 W/(m²·K),需频繁清洗或更换设备;

材料腐蚀失效:

碳钢换热器在氨氮废水中运行1-2年后可能出现穿孔泄漏,而不锈钢(如316L)虽耐腐蚀但成本较高;

操作稳定性风险:

生物污垢或化学结垢可能导致流体压降突然升高,引发系统停机或安全事故。

三、氨氮废水换热器的设计要点

(一)换热器类型选择

管壳式换热器:

优势:结构简单、耐高压、清洗方便,适用于高流量氨氮废水;

局限:壳程易结垢,需优化折流板设计以减少死角;

案例:某化工企业采用浮头式管壳换热器处理氨氮废水(流量50 m³/h,温度80℃),通过增加壳程折流板间距(从100mm增至150mm),结垢周期从1个月延长至3个月。

板式换热器:

优势:传热系数高(可达1500-3000 W/(m²·K))、占地面积小,适用于低温差(ΔT<10℃)场景;

局限:板片间隙小(通常2-5mm),易被颗粒或生物膜堵塞;

案例:某食品厂采用宽流道板式换热器(流道间隙8mm)处理含悬浮物氨氮废水,压降控制在0.05 MPa以内,运行6个月无需清洗。

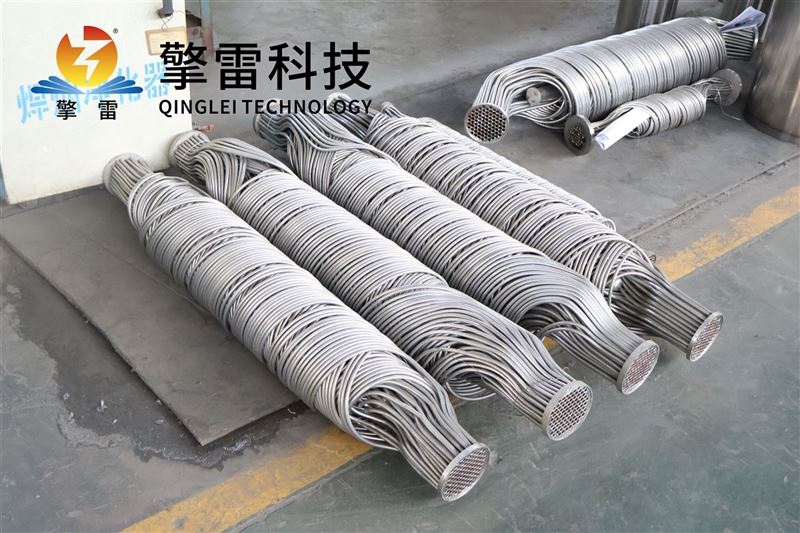

螺旋缠绕管式换热器:

优势:螺旋流动强化传热(K值提升40%-60%),自清洁效应减少结垢;

局限:制造成本较高,适用于高粘度或含颗粒废水;

案例:某制药企业采用螺旋缠绕管式换热器处理高浓度氨氮废水(浓度800 mg/L),运行1年后传热系数仅下降15%,远优于管壳式(下降40%)。

(二)流动参数优化

流速控制:

液体流速:1-3 m/s(平衡传热与压降);

气体流速(如蒸汽侧):5-15 m/s(避免液膜过厚);

案例:某化肥厂将氨氮废水流速从0.8 m/s提升至1.5 m/s后,结垢速率降低50%,但压降增加0.02 MPa(需评估泵能耗)。

温度管理:

避免局部过热(>70℃)以减少化学结垢;

采用分段加热或冷却设计,控制各段温差ΔT≤20℃;

案例:某养殖场氨氮废水处理系统中,通过增加中间冷却器将废水温度从90℃分两段降至40℃,结垢量减少30%。

(三)防垢与抑垢技术

化学阻垢剂:

添加聚磷酸盐(如六偏磷酸钠)或有机膦酸(如ATMP)抑制CaCO₃结晶;

案例:某化工厂在氨氮废水中添加2 mg/L ATMP后,结垢周期从2周延长至2个月。

物理防垢:

超声波防垢:通过高频振动(20-40 kHz)破坏垢晶生长;

电场防垢:施加直流电场(1-5 V/cm)使Ca²⁺、Mg²⁺保持溶解状态;

案例:某电厂采用超声波防垢技术后,换热器清洗频率降低60%,年节约维护成本10万元。

四、氨氮废水换热器的材料选择与防腐措施

(一)常用材料及其适用性

材料类型耐腐蚀性(氨氮环境)成本(相对碳钢)适用场景

碳钢(Q235)差(易均匀腐蚀)1.0低浓度氨氮(<100 mg/L)短期使用

不锈钢(304)中(耐弱碱性)2.5中浓度氨氮(100-500 mg/L)

不锈钢(316L)优(耐氯离子腐蚀)3.5高浓度氨氮(>500 mg/L)

钛合金(TA2)极优(耐氨氮与氯离子)8.0腐蚀性废水(含Cl⁻、H₂S)

塑料(PP/PVDF)优(耐化学腐蚀)2.0低温柔性换热场景

(二)防腐工艺与表面处理

内衬防腐层:

碳钢壳体内衬橡胶(厚度3-5mm)或玻璃钢(FRP),耐氨氮腐蚀性提升5-10倍;

案例:某化工企业采用橡胶内衬管壳换热器处理氨氮废水,运行5年无腐蚀泄漏,而未内衬设备1年即报废。

电化学保护:

牺牲阳极法:在换热器内安装锌或铝阳极,通过电化学反应保护金属基材;

案例:某养殖场氨氮废水储罐采用锌阳极保护后,腐蚀速率从0.3 mm/年降至0.05 mm/年。

纳米涂层技术:

喷涂纳米或石墨烯涂层,提升材料耐腐蚀性与抗污性;

案例:某实验室在316L不锈钢板片表面喷涂纳米TiO₂涂层后,氨氮腐蚀速率降低80%,污垢热阻减少60%。

五、氨氮废水换热器的典型应用案例

(案例1:化工行业氨氮废水余热回收)

背景:某化肥厂合成氨工艺产生高温氨氮废水(流量100 m³/h,温度120℃),原直接冷却至40℃排放,热能浪费严重。

方案:

采用浮头式管壳换热器,管束为316L不锈钢(Φ25×2mm),壳程走废水,管程走锅炉给水;

添加2 mg/L ATMP阻垢剂,废水流速控制为1.8 m/s;

回收热量用于预热锅炉给水(从20℃升至80℃),年节约蒸汽消耗2万吨。

效果:

热回收效率达80%,年减排CO₂ 4000吨;

换热器运行2年无结垢,维护成本降低70%。

(案例2:养殖场氨氮废水处理与热利用)

背景:某大型养殖场日产氨氮废水500 m³(浓度600 mg/L,温度35℃),需降温至25℃后进入生物处理单元,原采用冷却塔耗能高。

方案:

改用宽流道板式换热器(流道间隙10mm,板片为304不锈钢),废水侧与冷却水侧逆流换热;

集成超声波防垢装置(频率28 kHz,功率100 W);

回收热量用于冬季畜舍供暖(供暖面积5000 m²)。

效果:

冷却水消耗量减少60%,年节约电费15万元;

畜舍供暖成本降低40%,氨氮废水处理稳定性提升。

六、未来发展趋势与挑战

(一)技术创新方向

复合换热器设计:

结合管壳式与板式优势,开发可拆卸式板壳换热器,兼顾传热效率与清洗便利性;

案例:某研究机构提出的“板壳-螺旋"复合换热器,传热系数达2500 W/(m²·K),压降仅0.03 MPa。

智能化监控系统:

集成温度、压力、污垢传感器与AI算法,实现结垢预测与自动清洗;

案例:某石化企业应用智能监控后,换热器清洗周期从1个月延长至3个月,运行效率提升25%。

(二)挑战与对策

高浓度氨氮与杂质共存:

挑战:废水含油、悬浮物或重金属时,易导致换热器堵塞或催化剂中毒;

对策:前置预处理单元(如气浮、过滤)去除杂质,或采用耐污染材料(如陶瓷膜换热器)。

工况适应性:

挑战:低温(-10℃)或高压(>5 MPa)氨氮废水对材料韧性要求高;

对策:开发低温韧性不锈钢(如304L-ICE)或高压复合材料(如钛-钢复合板)。

七、结论

氨氮废水换热器通过优化类型选择、流动参数、防垢技术及材料防腐,实现了热能高效回收与处理稳定性提升。其设计需综合考量废水特性(如浓度、温度、杂质)与工艺需求(如热回收目标、空间限制),并通过案例验证了复合换热器与智能化监控在节能降耗方面的优势。未来,随着纳米涂层、复合结构及AI监控技术的发展,氨氮废水换热器将向更高效率(K值>3000 W/(m²·K))、更低维护成本(清洗周期>6个月)及更强适应性(工况)方向演进,为全球氨氮废水治理与资源化利用提供关键支撑。

- 上一篇:蒸汽缠绕螺旋管换热器-参数

- 下一篇:阻燃剂废水缠绕管换热器-参数

您的位置:

您的位置: