蒸汽螺旋缠绕换热器:工业热能转换的革新引擎

一、技术原理:三维湍流与逆流换热的协同增效

蒸汽螺旋缠绕换热器通过螺旋缠绕管束设计,将换热管以特定螺距(50—200mm)反向缠绕于中心筒体,形成多层立体传热网络。其核心换热机制包含两大创新:

三维湍流强化:流体在螺旋通道内受离心力作用,在流道横截面上形成二次环流,与主流叠加形成螺旋运动。这种设计使边界层厚度减少50%,湍流强度提升3—5倍,传热系数最高达14000W/(m²·℃),较传统列管式设备提升3倍以上。

逆流换热优化:管程与壳程流体总体接近逆流流动,所需传热温差更小。例如,在LNG液化装置中,端面换热温差仅2℃,热效率却达90%以上,显著优于传统设备的5—8℃温差需求。

二、结构创新:紧凑设计破解空间与效率矛盾

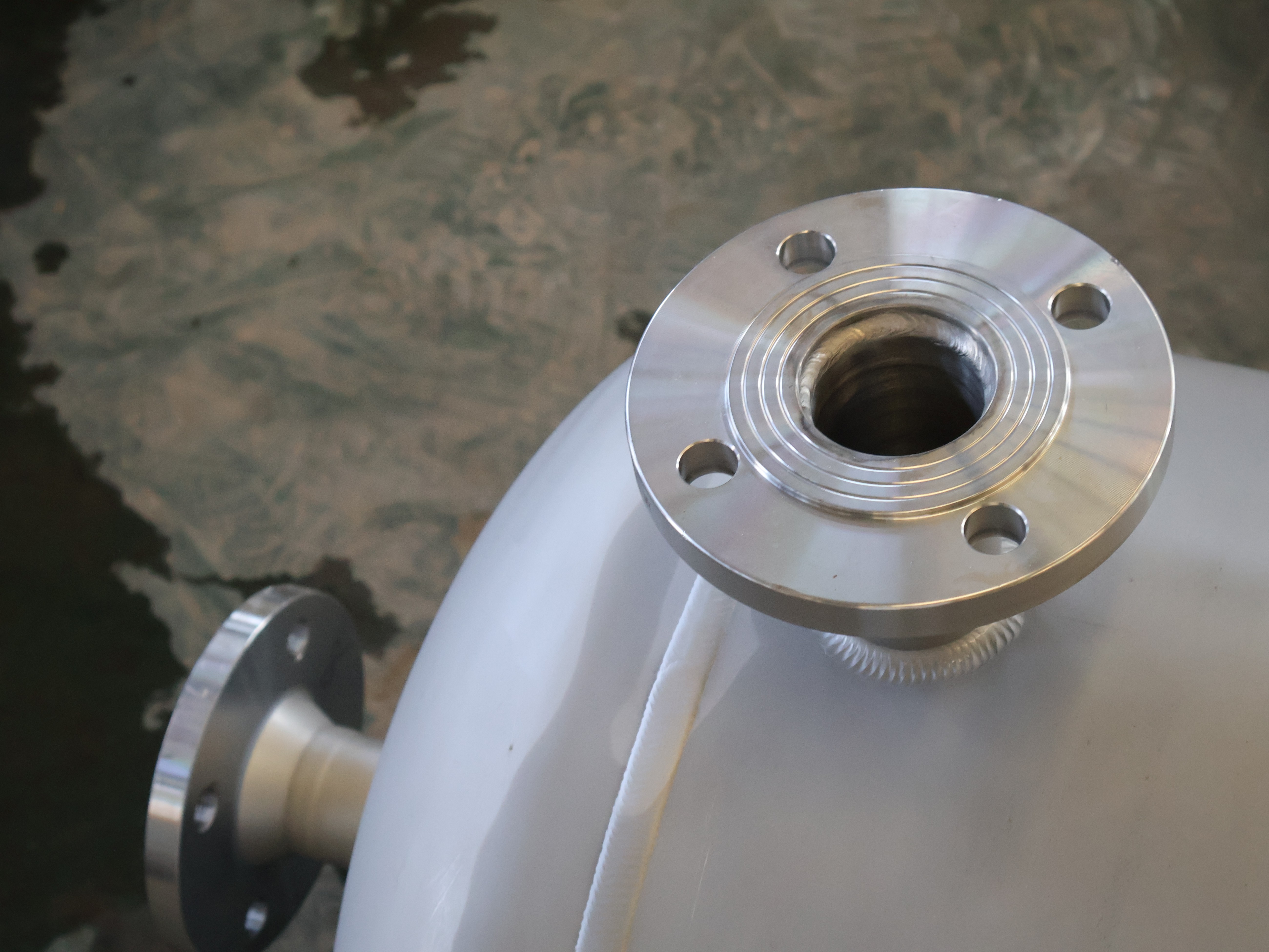

高密度传热单元:通过螺旋缠绕结构,在有限空间内实现超长换热管布置。某LNG接收站应用后,设备高度降低40%,节省土地成本超千万元,同时余热利用率提升45%,年减排CO₂超万吨。

模块化分层设计:支持多股流分层缠绕,单台设备可同时处理3种以上介质,系统集成复杂度降低50%。例如,在炼油厂催化裂化装置中,高温烟气余热回收效率达90%,燃料消耗降低15%。

自应力补偿机制:螺旋结构天然具备轴向伸缩补偿能力,在100℃温差工况下,设备热应力水平较固定管板式设计降低60%,解决热疲劳开裂难题。

三、性能突破:耐压耐蚀与节能降耗的双重突破

工况适应性:

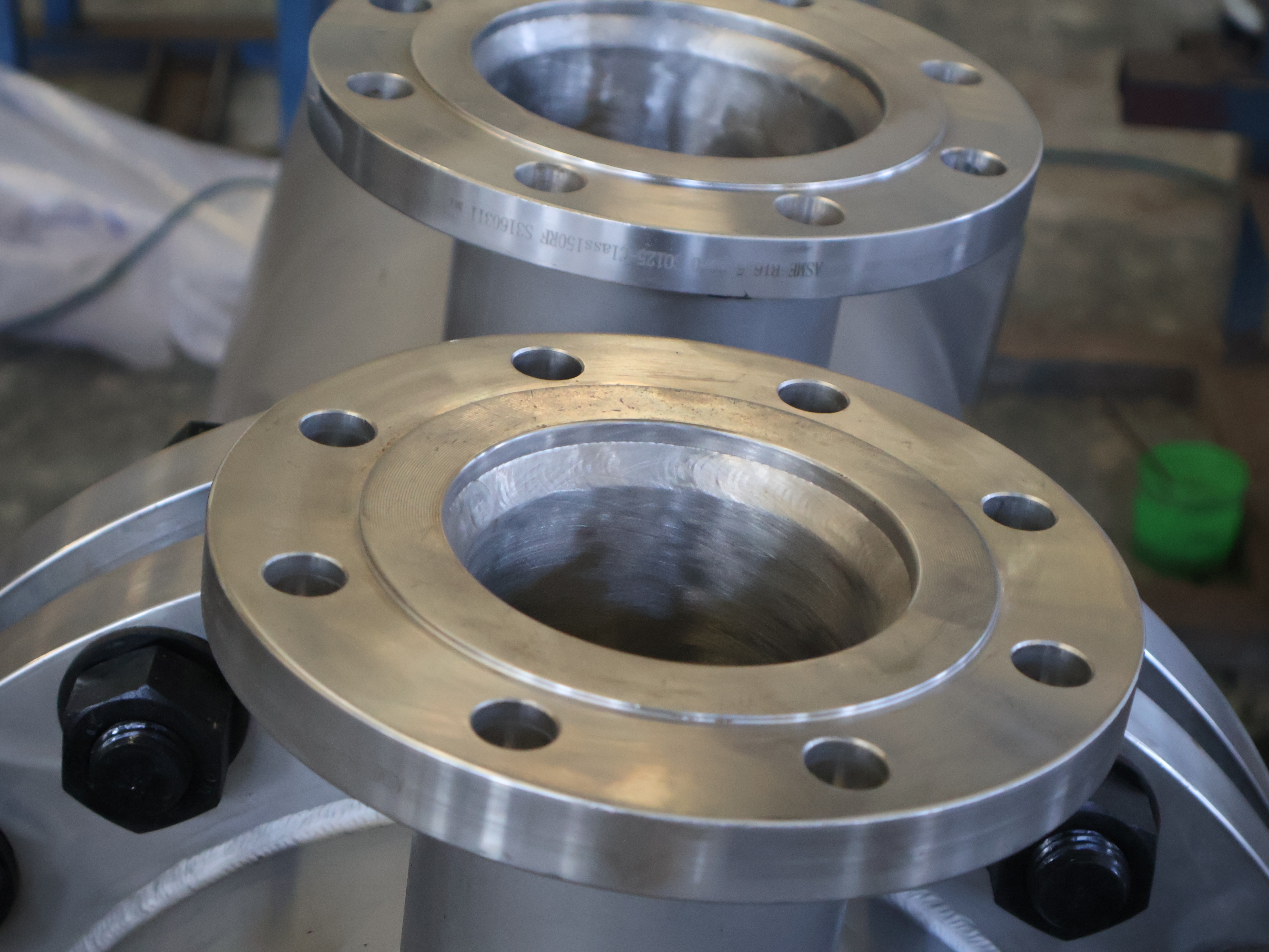

采用316L不锈钢、钛合金等高性能材料,承压能力达20MPa,耐温范围覆盖-196℃至800℃,适用于超临界工况。

在沿海化工园区等严苛环境中,钛合金设备已连续运行多年未发生腐蚀泄漏,寿命较传统设备延长数倍。

节能降耗显著:

某石化企业余热回收系统改造后,换热效率提升40%,年节约蒸汽1.2万吨,碳排放减少8000吨。

在食品加工行业,自清洁通道设计延长清洗周期50%,年维护成本降低40%。

全生命周期成本优势:

初始投资虽高于板式换热器,但空间节省和安装简化使综合成本降低10%—15%,运维成本节省30%,全生命周期成本降低35%。

四、应用场景:多行业能效升级的核心装备

能源行业:

在LNG接收站中,实现-162℃工况下甲烷的高效液化,热回收效率提升45%,年减排二氧化碳超万吨。

作为第四代热网核心设备,通过高效热量传递实现20%以上的节能目标。某供暖项目采用后,年节约蒸汽用量30%,降低运行成本。

化工行业:

在煤气化工艺中,余热利用率提升25%,年节约蒸汽1.2万吨,碳排放减少8000吨。

替代传统高压换热器,降低壳体厚度与法兰强度等级,简化制作工艺。

食品行业:

用于高温瞬时灭菌、CIP清洗系统等,确保产品质量和安全性。例如,在乳制品企业中,年维护成本降低40%,保障生产连续性。

新能源领域:

在光伏多晶硅生产中冷却高温气体,保障单晶硅纯度达99.999%。

为氢燃料动力系统提供关键热管理解决方案,成功通过1000小时耐氢脆测试。

五、未来趋势:材料革命与智能控制的深度融合

材料创新:

研发石墨烯/碳化硅复合材料,导热系数突破300W/(m·K),耐温提升至1500℃,将设备应用拓展至高温气冷堆等场景。

推广钛合金等轻质高强材料,降低设备重量40%,提升运输与安装效率。

结构优化:

采用3D打印技术制造复杂流道结构,比表面积提升至500m²/m³,传热系数突破15000W/(m²·℃)。

开发可拆卸式设计,便于清洗与维护,降低停机时间。

智能化升级:

集成物联网传感器与AI算法,实现预测性维护,故障预警准确率达98%。

通过数字孪生技术构建虚拟设备模型,实现远程监控与智能调控,设计周期缩短50%。

六、结语:工业热交换的未来范式

蒸汽螺旋缠绕换热器通过结构创新、材料升级与智能技术的深度融合,重构了工业热交换的技术边界。其高效传热、结构紧凑、易于维护等优势,使其在多个工业领域展现出显著价值。随着全球碳中和目标的推进,该技术将成为能源转型的关键支撑,助力工业领域实现更安全、更环保、更高效的发展目标。