列管式蒸汽换热装置:工业热能转换的核心设备与技术创新

一、核心结构与工作原理

列管式蒸汽换热装置通过管壁实现两种流体间的热量交换,其核心结构包括:

壳体:圆柱形承压容器,容纳管束并引导壳程流体流动,通常采用碳钢或不锈钢等高强度耐腐蚀材料。

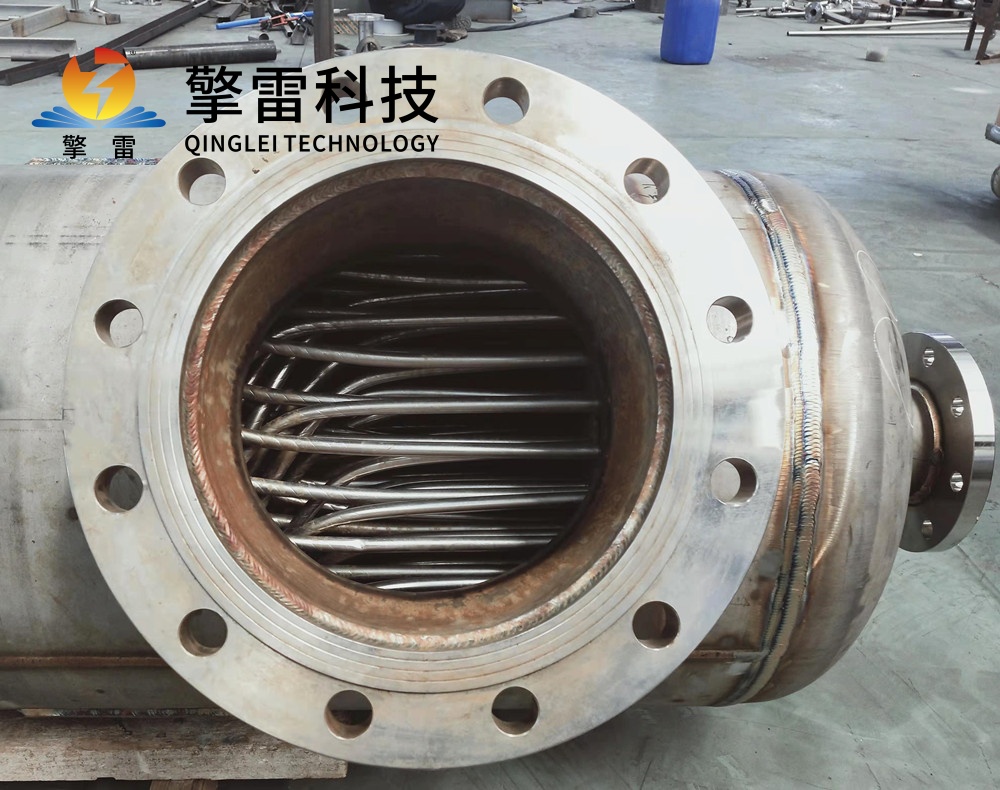

管束:由数百根平行排列的换热管组成,是热量传递的核心部件。管材可根据工况选用铜、铝、不锈钢或复合材料,例如在高温工况下采用Inconel 625合金管,可承受1000℃高温。

管板:固定管束并分隔管程与壳程,浮头式设计允许管束自由伸缩以消除热应力,确保设备在高温高压下的稳定性。

折流板:以圆缺形或盘环形布置,强制壳程流体呈S形路径流动,提升湍流强度。某炼化项目实测显示,折流板使壳程传热系数提升3-5倍。

封头与接管:封头通过法兰与壳体连接,接管引导冷热流体进出设备,支持逆流、并流或错流等流动方式设计。

工作原理:高温蒸汽在壳体内流动,将热量传递给管壁,管壁再将热量传递给管内流动的冷却介质(如水、油等)。通过优化流体动力学设计,设备可实现最佳热量交换效果。例如,在某电厂凝汽器中,管程走30℃循环水,壳程走50℃蒸汽,总传热系数达1200W/(m²·K)。

二、类型与选型依据

根据温差补偿措施,列管式换热器分为以下类型,选型需综合考虑工况、成本与维护需求:

固定管板式

特点:结构简单、成本低,但壳程与管程温差过大时易产生热应力。

适用场景:无温差应力或温差应力较小的工况,如低压气体换热。

浮头式

特点:一端管板可自由浮动,有效消除热应力,支持管束自由伸缩。

适用场景:高温高压(≤500℃/10MPa)及大温差工况,如石化企业450℃/8MPa条件下的连续运行。

U型管式

特点:管束呈U型弯曲,一端固定,另一端可自由伸缩,便于清洗管程。

适用场景:高温高压且管程介质清洁的场合,如核电站蒸汽发生器(15.5MPa压力下寿命达40年)。

选型建议:

壳壁与管壁温差超过70℃时,优先选用浮头式;

壳程流体易结垢或腐蚀性强时,避免采用固定管板式;

管程流体洁净度要求高时,选择U型管式以简化清洗流程。

三、性能优势与技术突破

高效换热

优化管束设计和折流板布局,增强流体湍流程度。例如,螺旋流场设计使总传热系数提升2-3倍,单位体积换热能力达传统设备的3倍以上。

在相同换热面积下,蒸汽冷凝效率达98%,水加热温升可达80℃。

结构紧凑

相同换热能力下,设备占地面积减少40%-60%,垂直安装设计使高度降低30%,便于与现有工艺管道对接。

可靠性高

采用耐腐蚀材料制成的换热管和壳体,能够承受高温高压蒸汽冲击。例如,在火电厂中,列管式换热器将高压蒸汽冷凝为水,同时将给水加热至280℃,热效率达90%以上。

易于维护

封头采用可拆卸设计,支持单管束更换技术,减少停机时间。模块化管束系统与可拆式结构结合,设备体积缩减,安装空间节省。

智能化控制

内置物联网传感器,实现远程监控与预测性维护,故障预警准确率>95%。AI诊断采用神经网络分析历史数据,提前预测管束堵塞风险;机器人维护部署自主导航清洗机器人,维护效率提升,人工干预减少。

四、应用领域与典型场景

石油化工行业

原油蒸馏塔底重沸器:耐高温(≤500℃)、高压(≤15MPa),支持原油加热至分馏温度。

PTA装置氧化反应器冷却系统:通过精准控温使反应温度波动降低,产品优等品率提升。

电力能源行业

火电厂凝汽器:将汽轮机排汽冷凝为水,回收工质并维持真空度,热效率突破90%。

核电站二次侧蒸汽发生器:抗辐照、高可靠性(MTBF>8000h),保障核设施安全运行。

食品加工行业

牛奶巴氏杀菌系统:精准控温提升杀菌效率20%,吨奶能耗低于标准,蛋白质变性率优于传统工艺。

制药行业

单克隆抗体生产:实现培养基的精准控温,产品纯度达99.99%,确保药品质量稳定性。

氢能源储能

气体压缩与液化:系统能效比提升15%,支持氢能高效存储与运输。

五、技术挑战与发展趋势

材料创新

陶瓷基复合材料:耐温达2000℃,抗热震性能提升3倍,适用于超高温工况。

石墨烯-不锈钢复合管:传热效率提升15%,抗结垢性能增强50%,延长设备使用寿命。

结构优化

微通道设计:传热面积密度达10000m²/m³,设备体积缩减60%。

可重构模块:通过快速连接装置实现流道重组,适应多工况切换需求。

智能化升级

数字孪生技术:构建设备三维模型,实时监测管壁温度梯度、流体流速等参数,预测剩余寿命准确率>98%。

AI流体分配算法:根据工况自动调节流体分配,综合能效提升12%-15%,结垢率降低40%。

市场前景

预计到2029年,全球列管式蒸汽换热装置市场规模将接近77亿美元,年复合增长率达8%。中国市场占比超40%,驱动因素包括碳中和政策推动工业余热回收需求、制造业对精密控温设备的需求激增。