管壳式换热器:工业热交换的核心设备解析

一、结构原理:管壳协同实现高效传热

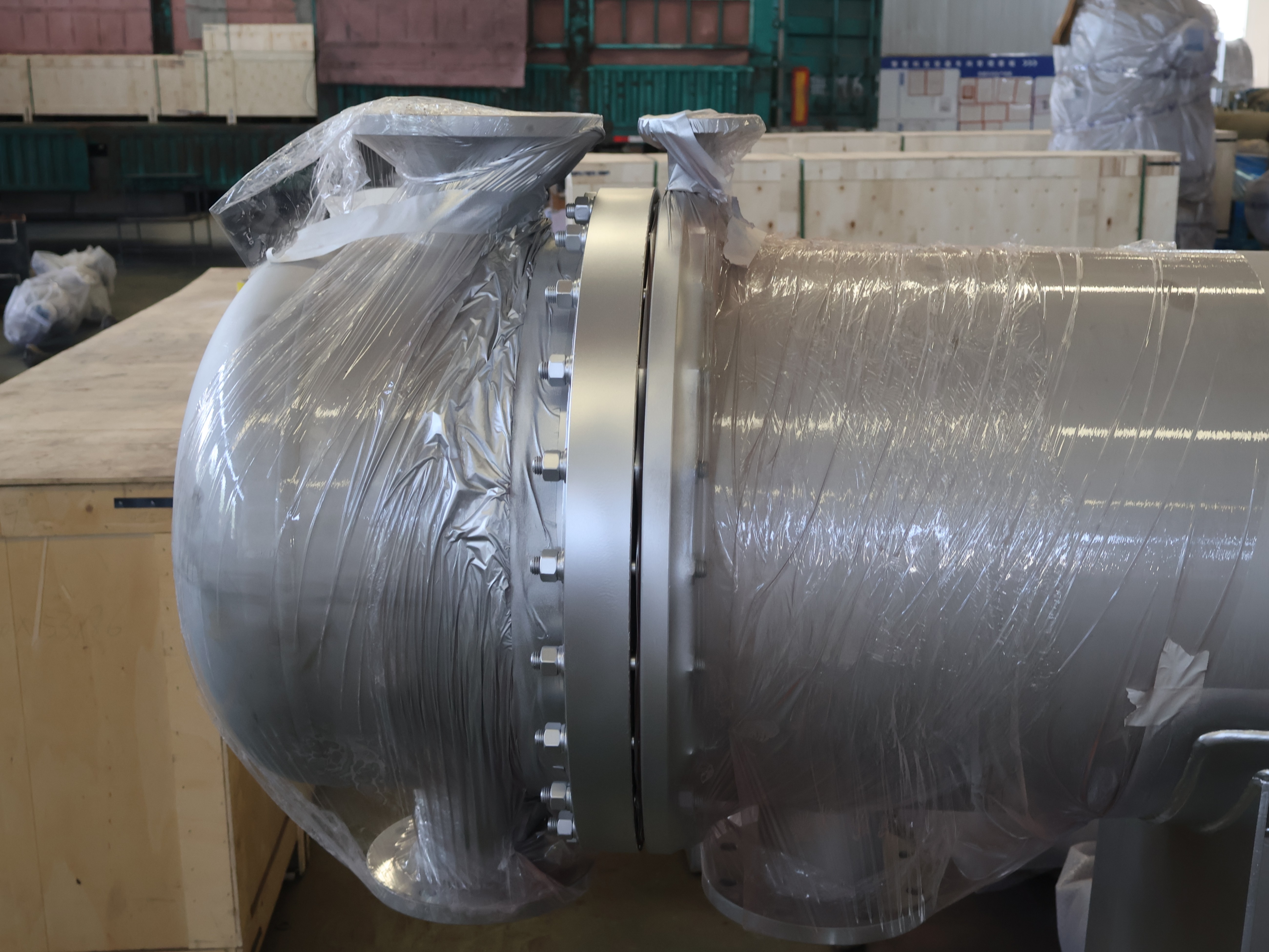

管壳式换热器由壳体、管束、管板、折流板(挡板)和管箱等核心部件构成。其工作原理基于热传导与流体动力学的协同作用:

冷热流体分隔流动:一种流体在管内(管程)流动,另一种流体在管外(壳程)流动,通过金属管壁实现热量交换。

折流板强化湍流:壳体内安装的折流板迫使壳程流体多次横向冲刷管束,打破层流状态,显著提升传热效率。例如,在石油化工领域,折流板设计可使壳程流体湍流程度提高30%以上。

多管程与多壳程设计:通过管箱内设置隔板,流体可在管内往返多次(如2管程、4管程),大幅增加流速与湍流强度,进一步优化传热性能。

二、类型对比:适应不同工况的多样化选择

根据补偿热应力的方式,管壳式换热器可分为以下类型,各具优缺点:

类型结构特点优点缺点典型应用场景

固定管板式管束两端管板与壳体刚性连接,结构简单、成本低。适用于温差≤50℃且壳程无需机械清洗的场景,如低温低压水-水换热。温差过大时易产生热应力,导致管子弯曲或拉脱。化工流程中的低温热回收系统。

浮头式一端管板可自由浮动,消除热应力,管束可抽出清洗。适用于高温差(>100℃)、高压(≤35 MPa)工况,如炼油行业催化裂化装置。结构复杂,造价高,浮头密封面易泄漏。石油炼制、高压合成氨生产。

U型管式换热管弯成U形,两端固定于同一管板,可自由伸缩应对热应力。耐高压(可达100 MPa),适用于腐蚀性介质,如核电站蒸汽发生器。管程清洗困难,U型弯管易磨损。核能、高压加氢反应器。

涡流热膜式采用涡流热膜传热技术,通过改变流体运动状态增强湍流,传热系数高达10000W/(m²·℃)。耐腐蚀、耐高温(400℃)、防结垢,适用于弱腐蚀性化工原料换热。初始投资较高,但长期运行维护成本低。食品医药、能源电子领域的高精度温控。

三、性能优化:技术创新推动能效提升

材料升级:

研发耐腐蚀、耐高温高压的新型材料(如石墨烯涂层、碳化硅复合材料),延长设备寿命至20年以上。

例如,某石化企业采用U型管式换热器后,蒸汽消耗降低25%,年节约成本超千万元。

结构创新:

螺旋缠绕管束:通过螺旋缠绕设计延长管程长度,增加接触面积,使传热效率提升30%。

异形管设计:如外螺纹管(低翅片管)增大传热面积,流体湍动增强,热阻降低。

智能控制:

集成传感器与AI算法,实时监测管束状态,提前30天预警泄漏风险,非计划停机率降低65%。

数字孪生技术构建设备三维模型,预测性维护准确率>98%。

四、应用领域:覆盖全工业温度与压力范围

管壳式换热器凭借其高效、可靠、适应性强的特点,广泛应用于以下领域:

化工与石油:反应热回收、原油预热、精馏塔再沸等。例如,在合成氨生产中,回收高温合成气热量用于预热原料气,吨氨能耗降低15%。

电力与核电:作为冷凝器、高压加热器,提高循环效率。600MW燃煤机组中,排烟温度降低30℃,发电效率提升1.2%。

冶金与建材:热风炉余热回收、玻璃窑炉冷却。高炉烟气余热处理使能耗降低12%。

食品与制药:符合卫生标准,用于物料加热、杀菌及冷却。牛奶巴氏杀菌实现72℃/15秒精准控温,维生素保留率提高10%。

环保与新能源:碳捕集系统、地热发电等场景。转炉烟气回收将废气温度从800℃降至200℃,热回收效率提升至85%。

五、未来趋势:高效化、智能化、绿色化

高效化:通过三维螺旋流道设计、3D打印仿生树状分叉流道等技术,进一步降低压降(20-30%)并提升传热效率。

智能化:集成振动传感器与AI算法,实现远程监控与自适应调节,减少人工干预。

绿色化:结合热泵技术、废热回收,推动工业节能减排。例如,采用ORC有机朗肯循环技术回收80℃废水余热发电,碳排放减少20%。

结语

管壳式换热器作为工业传热领域的核心设备,通过多样化的结构设计和材料选择,满足了从低温到高温、从低压到高压的广泛需求。随着技术进步,其高效化、智能化、绿色化发展趋势将进一步推动工业能效提升与可持续发展,为全球能源转型提供关键支撑。