螺纹螺旋缠绕换热设备:工业热交换领域的高效革新者

一、技术原理:螺旋流场驱动的热力学突破

螺纹螺旋缠绕换热设备的核心在于其螺旋缠绕管束与三维螺旋流道的协同设计。换热管以特定螺距和缠绕角度(通常为3°-20°)反向缠绕于中心筒,形成多层立体螺旋通道。流体在管内流动时,受离心力作用产生二次环流,与主流叠加形成螺旋运动,显著增强湍流强度(较传统设备提升40%-60%)。同时,管外流体在螺旋管束的扰动下形成复杂涡流,破坏热边界层,使传热系数大幅提升至5000-14000 W/(m²·K),较传统列管式换热器提高30%-50%。

二、结构创新:紧凑设计破解空间与效率矛盾

空间利用率革命:螺旋缠绕结构使单位体积传热面积达100-170㎡/m³,设备体积仅为传统换热器的1/10-1/5,重量减轻40%以上。例如,某煤化工企业应用后,供热面积增加20万平方米,基建成本降低70%。

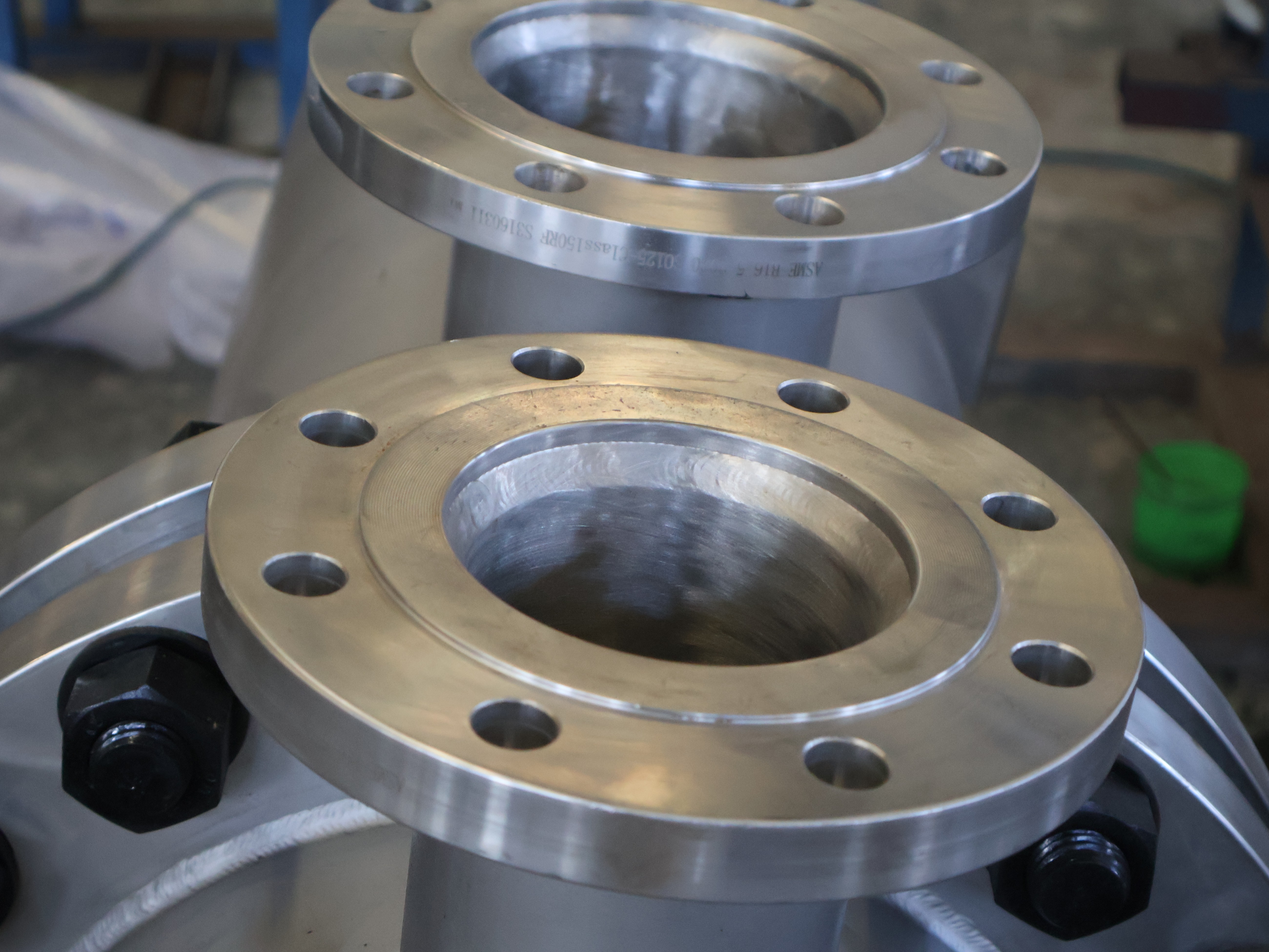

耐压与耐温极限突破:全焊接结构承压能力达20MPa,适应400℃高温工况,无需减温减压装置。碳化硅-石墨烯复合材料的应用更将耐温边界拓展至1200℃。

抗污垢与自清洁能力:高流速与光滑管壁协同作用,使污垢沉积率降低70%,清洗周期延长至半年,维护成本减少40%。在烟气脱硫等腐蚀性工况中,设备寿命较传统设备延长数倍。

三、性能优势:全生命周期成本优化

高效传热:某炼化企业应用后,换热效率从72%提升至85%,年节约蒸汽1.2万吨,碳排放减少8000吨。

材料与工艺革新:

耐腐蚀体系:316L不锈钢、钛合金及碳化硅复合材料覆盖-196℃至400℃工况,腐蚀速率<0.005mm/年。

3D打印技术:实现复杂管束一体化成型,传热效率提升25%,耐压能力提高40%。

智能化控制:集成物联网传感器与AI算法,实现故障预警准确率98%,能效优化8%-12%。数字孪生技术缩短设计周期50%,剩余寿命预测精度达95%。

四、应用场景:覆盖全工业温度与压力范围

石油化工与煤化工:

原油预热、加氢裂化等高温高压工况,适应强腐蚀性介质。

某炼油厂采用该设备后,炼油效率提升15%,设备寿命延长至20年。

天然气液化(LNG):

在天然气液化过程中,实现-162℃低温工况下的高效热交换,能耗降低18%。

医药与食品行业:

双管板无菌设计符合FDA认证,温度波动≤±0.3℃,产品合格率提升5%。

乳制品杀菌工艺中,自清洁通道设计使清洗周期延长50%,年维护成本降低40%。

海洋工程:

FPSO船舶热交换系统适应复杂海况,占地面积缩小40%,振动噪音降低至<65dB。

新能源与碳捕集:

在绿氢制备中,耐氢脆材料支持1000小时耐久测试,助力氢能产业链发展。

碳捕集项目中,设备在-55℃工况下实现98%的CO₂液化,碳捕集效率提升20%。

五、未来趋势:智能化与绿色化双轮驱动

材料创新:

研发耐1200℃高温的碳化硅-石墨烯复合材料,抗热震性提升300%。

开发耐氢脆、耐氨腐蚀材料,支持绿氢制备与氨燃料动力系统。

结构优化:

采用三维螺旋流道设计与异形缠绕技术,传热效率再提升10%-15%。

模块化设计支持快速扩容,设备升级周期缩短70%。

绿色制造:

推广闭环回收工艺,钛材利用率达95%,单台设备碳排放减少30%。

热-电-气多联供系统能源综合利用率突破85%,助力碳中和目标实现。

六、典型案例:从实验室到工业化的跨越

某石化企业乙烯装置:应用螺旋缠绕换热器后,传热效率提升40%,年节能费用达240万元。

北海某海洋平台:设备稳定运行超5年无泄漏,处理井口流体能力提升30%。

某热电厂烟气余热回收:系统热耗降低12%,年节电约120万度,减排效益显著。