螺旋缠绕管式换热设备:工业热交换领域的革新力量

在工业热交换领域,螺旋缠绕管式换热设备凭借其独特的结构设计和的性能优势,正逐渐成为攻克高温、高压、强腐蚀等复杂工况的核心装备。这种设备不仅在传统工业领域如石油化工、食品加工中发挥着重要作用,还在新能源利用、区域供热等新兴领域展现出广阔的应用前景。

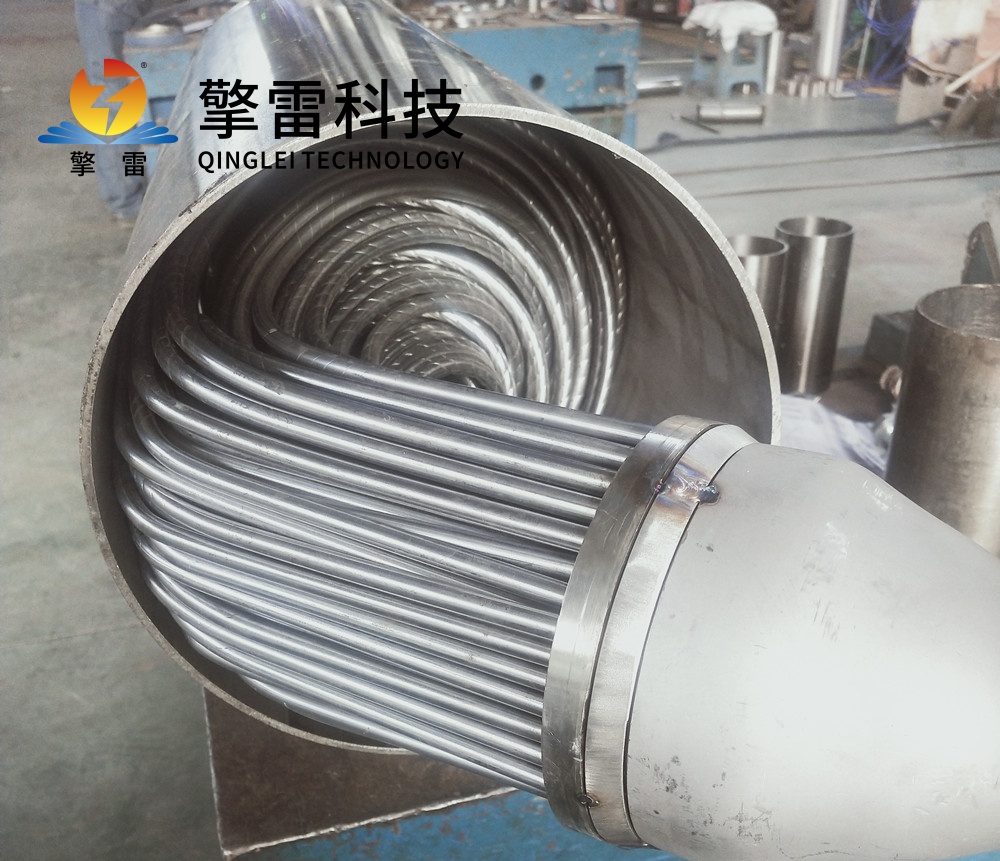

一、结构创新:紧凑高效与耐腐蚀的结合

螺旋缠绕管式换热设备的核心在于其创新的螺旋缠绕结构。换热管以多层、多圈螺旋状紧密缠绕在中心筒上,形成复杂的三维立体流道。这种结构使得流体在管程与壳程中呈螺旋状流动,产生强烈的离心力与二次环流,湍流强度较传统管壳式换热器提升3-5倍,传热系数可达5000-14000 W/(m²·K)。例如,在炼油厂催化裂化装置中,其传热系数较传统设备提升40%,年节约蒸汽1.2万吨,碳排放减少8000吨。

1. 逆流换热设计

螺旋缠绕管式换热设备采用逆流换热设计,管程与壳程流体实现逆流流动,平均温差提升20%-30%。在相同换热量下,设备体积可缩小40%以上,显著节省了空间资源。

2. 自支撑结构

缠绕管通过层间焊接形成自支撑结构,无需额外支撑件,承压能力达30MPa以上。这种结构使得设备能够稳定运行于超临界CO₂发电、深海油气开采等高压工况,展现了其的适应性和可靠性。

3. 抗热应力设计

管束两端预留自由段,可随温度变化自由伸缩,有效消除热应力导致的设备损坏。这种设计使得设备寿命超30年,大大降低了维护成本和更换频率。

4. 耐腐蚀性能

螺旋缠绕管式换热设备采用高强度耐腐蚀材料,如双相不锈钢、钛合金等,结合精密制造工艺,使得设备在工况下仍能保持稳定运行。例如,在PTA(精对苯二甲酸)生产中,处理醋酸-氢溴酸混合体系时,设备寿命从18个月延长至8年,年维护成本降低75%。

二、性能优势:高效、紧凑、耐用

1. 高效传热

螺旋缠绕结构使流体在管内外形成复杂的涡流与湍流,破坏边界层,增强热对流。这种设计使得传热系数较传统设备提升40%至60%,尤其在低温差工况下仍能保持高效运行。

2. 结构紧凑

通过多层螺旋缠绕,螺旋缠绕管式换热设备将单位体积传热面积提升至100-170㎡/m³,较传统设备减少占地面积50%以上。同等换热量下,其体积仅为传统型号的1/10,可节省宝贵的空间资源。

3. 耐高压与耐腐蚀

缠绕管通过层间焊接形成自支撑结构,承压能力达30MPa以上,可稳定运行于高压工况。同时,采用不锈钢、钛合金等耐腐蚀材料,使其能够适应强腐蚀性介质,延长设备使用寿命。

4. 自清洁与抗结垢

螺旋结构产生的二次环流有助于减少污垢的沉积,使设备具有一定的自清洁能力。高流速与光滑管壁使污垢沉积率降低70%,清洗周期延长至12至18个月,维护成本减少40%。

三、应用场景:跨行业覆盖与定制化解决方案

螺旋缠绕管式换热设备凭借其高效、紧凑、耐腐蚀的特性,在以下领域实现规模化应用:

1. 能源行业

在锅炉给水预热、汽轮机凝汽器等环节,螺旋缠绕管式换热设备实现余热回收,降低发电煤耗。在核电站与火电厂中,用于循环水冷却和余热回收,系统热耗降低12%,年减排CO₂超万吨。

2. 化工与炼油

在炼油厂催化裂化、加氢裂化等装置中,螺旋缠绕管式换热设备用于高温高压介质热量回收,效率提升30%以上,年节能费用达240万元。在煤气化工艺中,余热利用率提升25%,年节约蒸汽1.2万吨,碳排放减少8000吨。

3. 制药与食品

在低温反应釜、巴氏杀菌等工艺中,螺旋缠绕管式换热设备提供精准温控,温差控制精度达±0.5℃,保障产品质量。例如,在乳制品杀菌中,自清洁通道设计使清洗周期延长50%,年维护成本降低40%。

4. 新能源利用

在氢能储运、地热能开发等领域,螺旋缠绕管式换热设备用于液氢汽化、地热梯级利用,推动清洁能源技术发展。例如,在碳捕集项目中,该设备在-55℃工况下实现98%的CO₂气体液化,助力燃煤电厂碳捕集效率提升。

四、未来发展趋势:智能化与绿色化

随着材料科学、数字技术与智能制造的深度融合,螺旋缠绕管式换热设备将向更高温度、更强腐蚀、更智能化的方向发展。

1. 材料创新

未来,螺旋缠绕管式换热设备将采用碳化硅-石墨烯复合材料、耐氢脆材料等新型高性能材料,进一步提高设备的耐腐蚀性和耐高温性能。例如,碳化硅-石墨烯复合材料的导热系数突破300W/(m·K),抗热震性提升300%,支持700℃超临界工况。

2. 智能制造

集成物联网传感器与AI算法,实现设备的预测性维护。通过实时监测管壁温度梯度与流体流速,故障预警准确率达98%。构建虚拟换热器模型,实现设计-制造-运维全周期数字化,设计周期缩短50%。

3. 绿色环保

采用环保材料和闭环回收工艺,降低设备在生产和使用过程中的环境影响。例如,钛材利用率达95%,单台设备碳排放减少30%。结合储能技术与智能电网,构建多能互补的能源系统,提升能源利用效率。