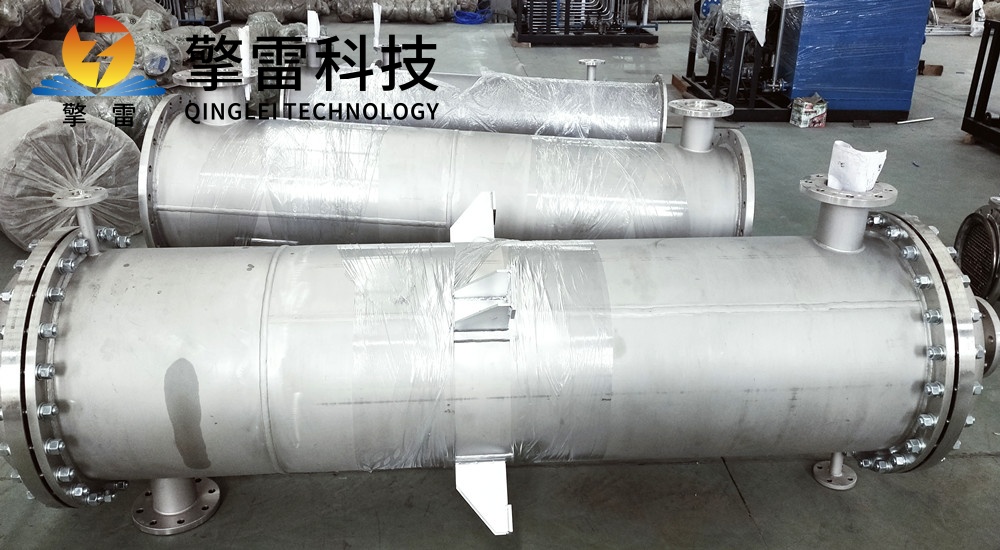

阻燃剂废水缠绕管换热器:高效耐蚀热管理的创新解决方案

引言

阻燃剂废水作为工业废水中的高难处理类型,常含高浓度有机磷、氯离子、酸性/碱性介质及重金属,具有强腐蚀性、高毒性及难降解特性。传统换热设备易因腐蚀、结垢导致效率衰减,而螺旋缠绕管式换热器凭借其独特结构与耐蚀材料优势,成为阻燃剂废水处理中的核心热管理装备,推动环保与资源回收的协同发展。

阻燃剂废水特性与处理挑战

典型成分与危害

磷酸酯类阻燃剂废水:含高浓度总磷(TP>100mg/L)、COD(>1000mg/L)、氯离子及有机物,如Pyrovatex CP等磷氮系阻燃剂,易导致水体富营养化。

溴系阻燃剂废水:含高浓度氯离子(达5000mg/L)、酸性物质(pH 2-3),对金属设备具有强腐蚀性,传统不锈钢换热器3个月即出现腐蚀泄漏。

综合污染特性:含重金属(如铅、镉)、挥发性有机物(VOCs)及难降解有机物,需结合物化-生化多级处理。

处理难点

强腐蚀性:酸性/碱性介质、氯离子及氧化性物质加速金属腐蚀。

高结垢倾向:无机盐结晶、有机物附着导致热阻增加。

热敏性物质:高温易分解,需精确控温以保障处理效果。

螺旋缠绕管换热器的核心优势

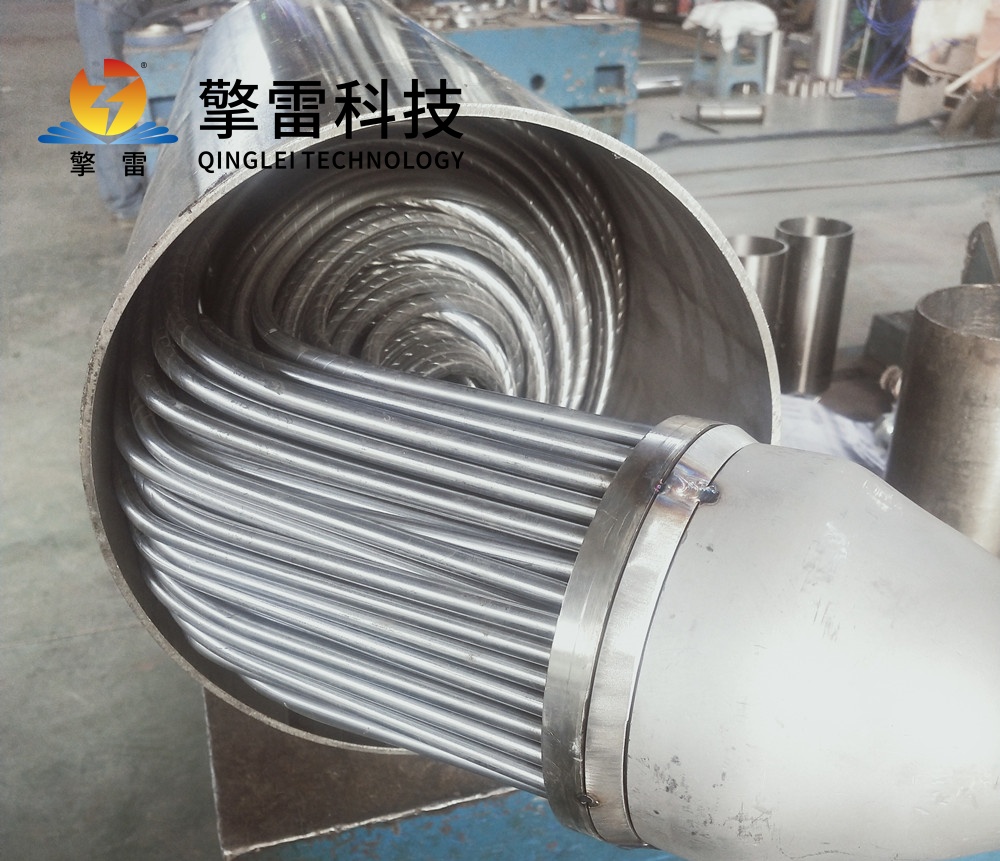

结构创新与传热强化

螺旋缠绕管束设计:管程采用3°-20°螺旋角反向缠绕,形成三维湍流通道,传热系数达14000W/(m²·℃),较传统列管式提升30%-50%。管束弹性结构可吸收热膨胀应力,耐受-196℃至800℃宽温域,适应阻燃剂废水处理中的剧烈温度变化。

逆流换热机制:冷热流体纯逆流流动,端面温差仅2℃,热回收效率超95%,显著降低能耗。

抗结垢自清洁:螺旋流道诱导高频脉动,减少污垢沉积,结垢速率降低80%,清洗周期延长至1年以上。

耐腐蚀材料体系

碳化硅(SiC)材料:耐浓硫酸、氢氟酸及高氯离子腐蚀,年腐蚀速率<0.005mm,在溴系阻燃剂废水处理中设备寿命从2年延长至12年。

钛合金与镍基合金:如Ti-6Al-4V、Hastelloy C-276,耐点蚀、缝隙腐蚀,适用于酸性/碱性废水场景。

复合涂层技术:碳化硅-石墨烯涂层导热系数突破300W/(m·K),耐温提升至1500℃,抗污性能提升50%。

典型应用案例与技术路径

磷酸酯阻燃剂废水处理

蒸发浓缩-资源回收:采用螺旋缠绕碳化硅换热器进行废水蒸发浓缩,结合定向转化技术将高浓度磷酸酯转化为聚磷酸盐,回收工业级产品。某企业应用后蒸发效率提升15%,设备维护周期延长至1年,年减排CO₂超万吨。

生物-物化组合工艺:在生化处理前采用臭氧-紫外联合氧化预处理,降解难降解有机物,后续通过化学沉淀、MBR膜生物反应器深度处理,出水总磷<0.5mg/L,COD<60mg/L。

溴系阻燃剂废水处理

耐蚀热回收系统:采用钛合金缠绕管换热器处理含氯离子废水,耐受5000mg/L氯离子腐蚀,设备寿命超15年。某项目应用后年节约蒸汽成本超500万元,CO₂排放减少2.5万吨。

酸性废水中和控温:通过螺旋缠绕管束实现废水加热/冷却,为中和反应提供适宜温度,提升处理效率。

智能化与绿色集成

智能监测与自适应控制:集成物联网传感器与AI算法,实时监测温度、压力、腐蚀速率等参数,故障预警准确率>95%。动态调节流速与湍流度,综合能效提升12%-20%。

能源梯级利用:与余热回收系统耦合,将高温废水热量用于预热原料水或生产蒸汽,实现能源综合利用率超85%。

3D打印与模块化设计:定制化流道设计提升比表面积至500m²/m³,传热系数突破12000W/(m²·℃)。模块化结构便于快速更换与维护,减少停机时间。

未来趋势与挑战

技术前沿

超高温耐蚀材料:研发耐2000℃以上超高温陶瓷复合材料,突破现有极限。

纳米自修复涂层:实现设备寿命终身免维护,抗污垢性能提升50%。

数字孪生与AI优化:构建三维热场-腐蚀模型,预测剩余寿命并优化清洗周期,设计周期缩短50%。

行业挑战

成本控制:通过规模化生产与材料替代降低初期投资,提升市场竞争力。

标准化与认证:建立阻燃剂废水处理设备行业标准,推动国际互认与全球市场准入。

复杂工况适应性:针对高盐、高腐蚀、高粘度等工况,持续优化材料与结构设计。

结语

螺旋缠绕管换热器凭借其高效传热、耐蚀抗结、紧凑设计及智能化控制优势,成为阻燃剂废水处理中不可替代的核心装备。从磷酸酯类废水的高效蒸发浓缩到溴系废水的强腐蚀热回收,从智能化监测到绿色能源集成,其应用贯穿阻燃剂废水处理的全流程,推动工业环保向高效、低碳、可持续方向发展。随着材料科学、智能控制及制造工艺的持续突破,螺旋缠绕管换热器将在全球阻燃剂废水处理与碳中和目标中发挥更加重要的作用,重塑高温强腐蚀工况下的工业热交换范式。