荧光剂生产中碳化硅换热器的应用与技术优势

引言

荧光剂,如荧光增白剂和稀土荧光材料,在纺织、造纸、塑料等领域有着广泛应用。其生产过程涉及强酸、强碱及高温有机溶剂等复杂工况,对换热设备提出了严苛挑战。碳化硅(SiC)换热器凭借其优异的耐化学腐蚀性、抗结垢能力及高导热系数,成为荧光剂合成、提纯及干燥环节中冷却器、加热器的理想选择。本文将系统分析荧光剂工况下碳化硅换热器的材料特性、结构设计、工程应用及运维策略,结合案例探讨其全生命周期成本优势。

一、荧光剂生产中换热设备的核心挑战

1.1 典型工艺场景与介质特性

荧光剂生产主要分为合成反应、结晶提纯、干燥包装三大环节,碳化硅换热器主要应用于以下场景:

合成反应冷却:控制联苯胺重氮化反应(0-5℃)或偶合反应(20-30℃)的放热,介质为循环冷却水(含氯离子<50 ppm)或乙二醇-水混合液。

结晶提纯加热:蒸发浓缩荧光剂溶液(30%→60%),需提供80-100℃的加热蒸汽,介质为稀硫酸(5-10%)或氢氧化钠溶液(5-15%)。

溶剂回收冷却:冷凝器回收甲苯、二甲基甲酰胺(DMF)等有机溶剂(沸点80-150℃),介质为冷冻盐水(-10至5℃)或循环冷却水。

关键介质参数:

工艺环节介质类型温度范围(℃)压力范围(MPa)腐蚀性成分

合成反应冷却循环冷却水0-300.1-0.3Cl⁻(30-50 ppm)

结晶提纯加热稀硫酸80-1000.2-0.5H₂SO₄(5-10%)、Fe³⁺(1-5 ppm)

溶剂回收冷却甲苯/DMF50-120常压有机酸(0.1-0.5%)

1.2 传统材料的局限性

传统金属材料(如304/316L不锈钢)在稀硫酸中易发生点蚀(腐蚀速率>0.1 mm/a),在含Cl⁻的冷却水中易产生应力腐蚀开裂;哈氏合金(C-276)虽耐腐蚀,但导热系数仅10 W/(m·K),需增大换热面积导致成本上升;钛材在高温硫酸中易钝化膜破裂,且价格昂贵(是碳化硅的3-5倍)。石墨材料(如浸渍石墨)抗结垢性差,在荧光剂溶液中易吸附有机物导致传热效率下降;碳纤维增强石墨强度不足(抗弯强度<100 MPa),易因振动开裂。

二、碳化硅换热器的材料优势与制造工艺

2.1 碳化硅的核心性能

性能指标碳化硅(SiC)316L不锈钢哈氏合金C-276浸渍石墨

导热系数(W/(m·K))120-20014.61080-120

耐酸范围pH 0-14(除HF)pH 4-10pH 0-14pH 2-12

耐碱范围<30% NaOH<5% NaOH<50% NaOH<10% NaOH

抗结垢性★★★★★★★☆★★☆☆☆☆★★★☆☆☆★★☆☆☆☆

密度(g/cm³)3.27.98.91.7-1.9

2.2 制造工艺与结构形式

2.2.1 反应烧结碳化硅(RB-SiC)

工艺:将SiC粉与碳粉混合,在1400-1600℃下渗硅反应生成致密体。

优势:成本低(仅为化学气相沉积SiC的1/3)、可制造大型部件(直径>2m)。

应用:荧光剂溶液的加热器(温度<120℃)。

2.2.2 化学气相沉积碳化硅(CVD-SiC)

工艺:在1200-1400℃下,通过甲烷与氢气反应在基体上沉积SiC层。

优势:纯度高(>99.9%)、致密度接近理论值(3.21 g/cm³)。

应用:甲苯冷凝器的换热管(壁厚1-2mm,长度≤3m)。

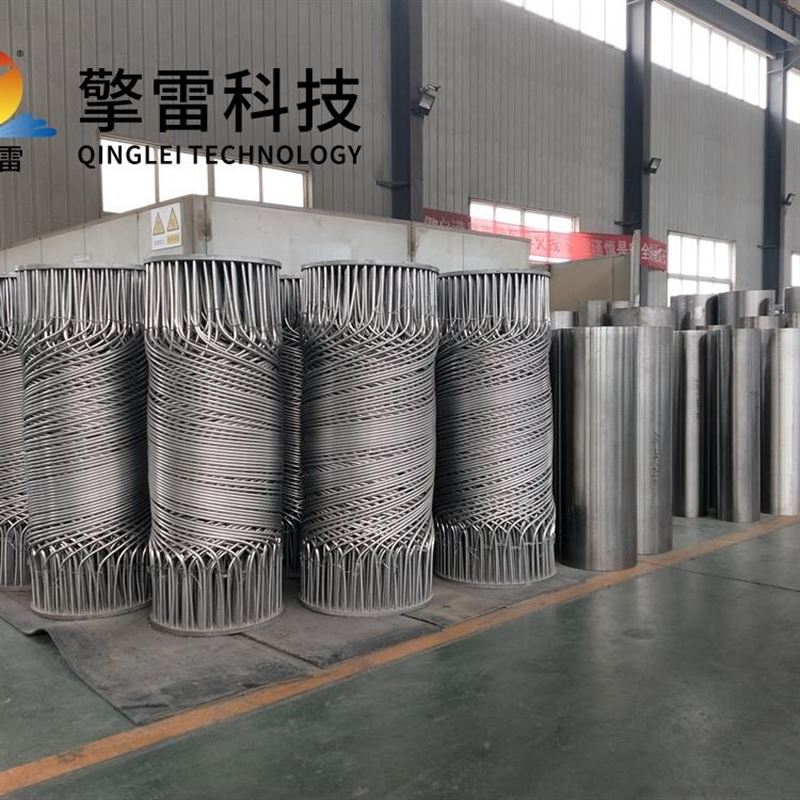

2.2.3 典型结构形式

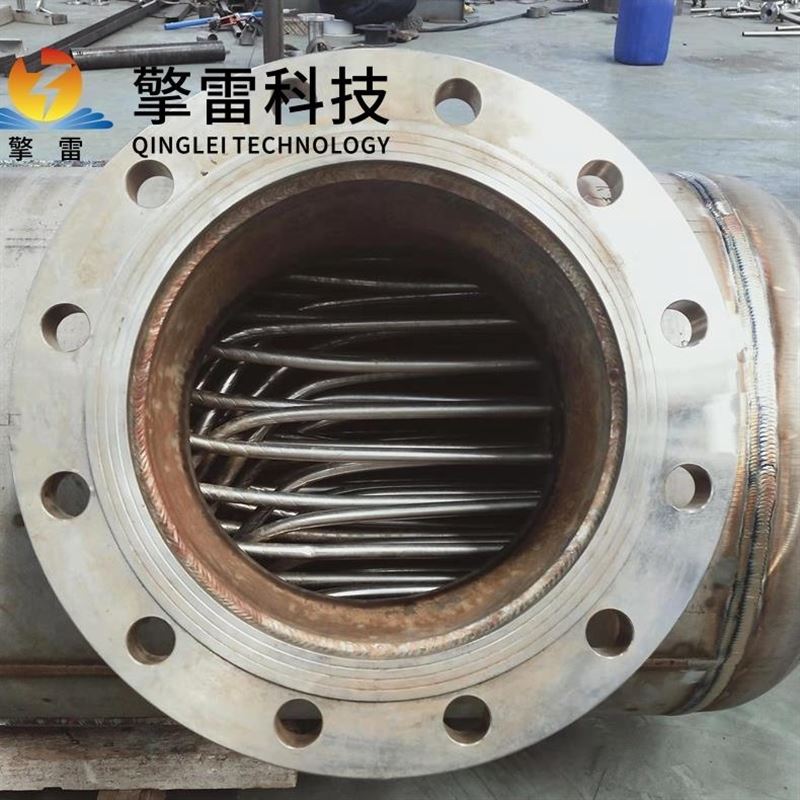

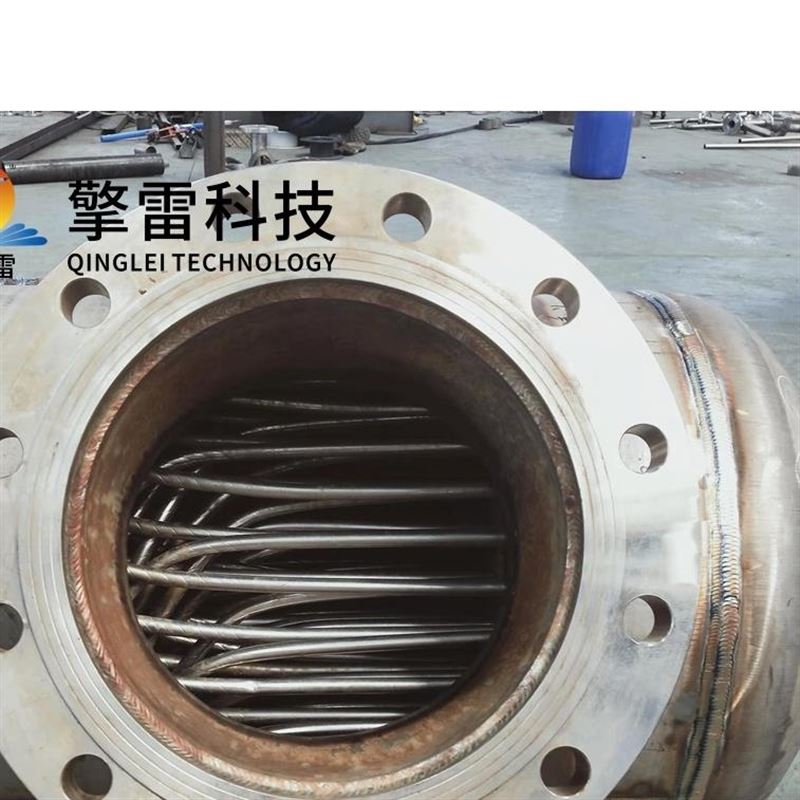

管壳式:管束采用RB-SiC或CVD-SiC,壳体为碳钢内衬PTFE;适用场景为高压蒸汽加热(压力>1 MPa)。

板式:板片为CVD-SiC与金属(316L)复合结构,通过扩散焊连接;优势为传热系数高(可达2500 W/(m²·K)),体积小;应用为荧光剂溶液的瞬时冷却。

沉浸式:SiC盘管沉浸于荧光剂结晶槽中,管径≥25mm以避免堵塞;材质为RB-SiC外涂聚四氟乙烯(PTFE)层(厚度50-100μm)。

三、荧光剂生产中碳化硅换热器的工程应用案例

3.1 案例1:荧光增白剂合成反应冷却器改造

3.1.1 项目背景

某年产5000吨荧光增白剂(CBS-X)装置原采用316L不锈钢管壳式冷却器,运行2年后出现以下问题:

换热管内壁点蚀严重(最大坑深达0.8mm),传热系数下降至60 W/(m²·K);

年检修成本超300万元,非计划停机3次。

3.1.2 改造方案

材料升级:换热管采用CVD-SiC(外径19mm×壁厚2mm);壳体为Q235B碳钢+2mm PTFE内衬。

结构优化:采用螺旋折流板替代弓形折流板,减少死区;入口设置旋流器,强化循环冷却水分布均匀性。

工艺控制:循环冷却水氯离子浓度控制在<30 ppm;添加缓蚀剂(浓度20 ppm,成分:锌盐+聚磷酸盐)。

3.1.3 应用效果

传热性能:传热系数提升至150 W/(m²·K),冷却能力提高40%;

耐腐蚀性:运行3年后检测显示,SiC管内壁光滑,无点蚀或结垢;

经济性:改造投资回收期仅1.5年,年节约成本超400万元。

3.2 案例2:稀土荧光材料溶剂回收冷凝器优化

3.2.1 项目背景

原设备为石墨浸渍酚醛树脂冷凝器,运行1年后出现:

冷凝效率下降35%(因甲苯中有机酸吸附导致传热系数降至80 W/(m·K));

需频繁停机清洗(每月1次),每次损失甲苯约5吨。

3.2.2 改造方案

材料升级:CVD-SiC换热管(外径25mm×壁厚2.5mm)+ 316L不锈钢壳体;

流场优化:换热管布置为错流排列,流速提升至1.5 m/s;入口设置滤网(目数300),拦截固体颗粒;当压降上升20%时触发在线反冲洗程序。

3.2.3 应用效果

冷凝效率:传热系数稳定在220 W/(m·K),甲苯回收率提高至98%;

运维成本:年检修次数从12次降至2次,节约费用超300万元。

四、碳化硅换热器的运维管理与未来趋势

4.1 常见故障与预防措施

故障类型原因分析解决方案

泄漏焊接缺陷、涂层剥落采用扩散焊替代钎焊;定期检查涂层完整性

结垢介质含固体颗粒(如荧光剂粉末)入口设置高压反冲洗装置;定期化学清洗

热震开裂急冷急热(ΔT>100℃)增加预热段;采用抗热震性更好的RB-SiC

堵塞有机物吸附(如甲苯中的聚合物)入口设置静电除雾器;控制介质温度波动

4.2 智能监测技术

结垢预警:通过超声波测厚仪监测换热管壁厚变化,当局部减薄量>0.2mm时触发清洗程序;

腐蚀在线监测:部署电化学阻抗谱(EIS)传感器,实时监测SiC表面钝化膜状态;

数字孪生:建立换热器三维模型,模拟不同工况下的性能衰减,优化维护计划。

4.3 未来发展方向

材料创新:开发SiC/AlN复合材料,导热系数提升至250 W/(m·K);

结构突破:采用3D打印技术生产微通道换热器,传热面积增加50%;

绿色制造:优化反应烧结工艺,减少硅粉浪费,降低碳排放。

结论

碳化硅换热器凭借其优异的耐腐蚀性、抗结垢能力与高导热性,已成为荧光剂生产中合成反应冷却、溶剂回收等关键环节的优选设备。通过材料升级、结构优化及智能监测,可显著提升设备可靠性与运行效率,降低全生命周期成本。随着材料制备技术的进步和成本的降低,其应用场景正从传统化工领域向氢能、碳捕集等新兴产业拓展。未来,碳化硅换热器将通过智能化、模块化设计,进一步推动工业热交换技术的绿色转型,为全球能源危机与碳中和目标提供关键技术支撑。

- 上一篇:乙醇缠绕螺旋换热器-简介

- 下一篇:乙醇碳化硅换热设备-简介

您的位置:

您的位置: